El Diario Latino #6 : The End

Les rencontres de malade s’enchaînent. Les évènements explosifs s’accumulent. Les expériences se télescopent si vite les unes après les autres que tout ce que je peux faire est de… suivre. Galoper avec elles, sans reprendre mon souffle. Sans déconner, j’ai l’impression d’être Jim Carrey dans Yes Man ! Vous connaissez le principe ? Dire OUI à tout ce qui se présente, foncer tête baissée dans tout ce que la vie te propose, aussi ouf, dangereux ou stupide que ça paraisse ! Et bordel, mais c’est la meilleure manière de vivre, nom de Dieu !

Iquitos, Pérou : Jour 131

Ceci est le dernier Diario Latino que vous lirez. C’est devenu impossible pour moi de le tenir régulièrement.

Il m’est arrivé trop de choses. Trop de rencontres, trop de bouleversements, trop d’évènements que je me sens incapable de décrire, et que j’ai plus envie de partager. Parce que ça les vide de leur essence et que ça n’appartient qu’à moi. Et puis, il est hors de question de me couper de ce que je vis, ne serait-ce qu’une seconde, pour prendre le temps de le rapporter ici. Sans blague, vous me voyez refuser l’invitation d’un Anglais badass à se déchirer la gueule dans un bar miteux ou encore décliner un tour en bateau pour voir les dauphins au coucher du soleil parce que, nan, désolée, j’ai du retard dans mon carnet de bord, ce soir faut que j’écrive ? J’aimerais bien voir ça, tiens !

Et se raconter à soi-même sa propre histoire alors qu’elle est en train de s’écrire… A quoi bon ?

Depuis un moment, je me disais qu’être connectée freinait l’immersion et l’assimilation de ce voyage. J’en venais à regretter l’époque de mon premier trip, pas loin de 15 ans en arrière, quand mon unique moyen de contact avec le monde extérieur (c’est-à-dire ma mère) était un pauvre téléphone qui me coûtait 3 euros à chaque sms envoyé. Vu qu’en ce temps jadis y avait un nombre limité de caractères par sms (sinon ça en coûtait deux), autant dire que t’avais plutôt intérêt à te restreindre sur le déballage de ta life, ce qui te poussait à aller à l’essentiel. En gros donc : Maman, t’en fais pas, je suis toujours en vie (envoyé toutes les deux semaines).

J’étais complètement seule avec ce que je vivais. Et j’adorais ça, en fait.

Déjà à l’époque, tenir le Carnet de Route me demandait une certaine astreinte, mais j’étais beaucoup moins prolifique au niveau de la fiction, donc ça se résumait plus ou moins à la seule écriture que je m’imposais.

Les choses ont changé aujourd’hui.

Le truc, les gars, c’est que quand t’es capable de transformer une expérience en fiction, y a plus aucun intérêt à la relater telle quelle. Aucun intérêt personnel, du moins. La nouvelle La Passagère a constitué une sorte de révélation, à ce niveau. L’exemple le plus flagrant que je puisse trouver, c’est ces légendes que les indigènes m’ont racontées. Pourquoi les faire transiter par ici alors que je peux direct m’en inspirer pour les transformer en Histoires de l’Autre Monde ?

A partir de maintenant, voilà ce sur quoi je veux travailler. Voilà l’endroit où je veux mettre toute ma putain d’énergie. Et surtout, voilà la seule concession à l’écriture que je suis désormais prête à faire durant ce voyage.

La fiction. Utiliser ce que je vis pour l’incorporer directement à mon œuvre.

Les deux semaines passées dans la jungle colombienne sans wifi ont achevé de me convaincre que la seule vraie manière de vivre ce trip était d’oublier le reste du monde. Celui que j’ai laissé derrière moi. Physiquement, mais aussi sur les réseaux.

Les rencontres de malade s’enchaînent. Les évènements explosifs s’accumulent. Les expériences se télescopent si vite les unes après les autres que tout ce que je peux faire est de… suivre. Galoper avec elles, sans reprendre mon souffle. Sans déconner, j’ai l’impression d’être Jim Carrey dans Yes Man ! Vous connaissez le principe ? Dire OUI à tout ce qui se présente, foncer tête baissée dans tout ce que la vie te propose, aussi ouf, dangereux ou stupide que ça paraisse ! Et bordel, mais c’est la meilleure manière de vivre, nom de Dieu ! Vous voulez des exemples ? No problemo.

En vrac et dans le désordre, ces dernières semaines j’ai repris de l’ayahuasca en Colombie pour la première fois depuis la mort de Wish, j’ai vu des dauphins, des singes, des perroquets libres volant dans le ciel et des serpents mortels, j’ai quitté la Colombie pour le Pérou en naviguant sur l’Amazone, j’ai appris à préparer le rapé (tabac à priser chamanique), je suis tombée amoureuse, j’ai fait le plus beau galop de ma vie sur un cheval nommé Cambalaché, j’ai réalisé le rêve de me rendre sur les lieux du film L’Étreinte du Serpent, j’ai vu une liane d’ayahuasca vieille de 16 générations, j’ai rencontré des Italiens, des Anglais, des Lituaniens, des Polonais, des communautés indigènes de tous bords, des gens complètement fêlés et magnifiques, chacun avec sa folie singulière, qui m’ont filé du grain à moudre pour de futurs personnages, j’ai testé le yopo, graines contenant de la DMT qu’on réduit en poudre pour se l’envoyer dans le nez et c’était tellement violent que j’ai cru que j’allais jamais en revenir, je me suis lavée toute nue dans les rivières, j’ai gerbé mes tripes, je me suis décalqué la gueule à la bière, je me suis sentie seule, je me suis sentie comprise, je me suis sentie aimée, j’ai parlé de mes livres à un nombre de gens effarant, j’ai fait tellement d’heures de bateau dans la jungle que je sais même plus l’effet que ça fait de prendre un bus, je suis restée dans une grotte toute noire en plein silence, que les indigènes considèrent comme le vagin de la déesse de la Terre, la Pachamama, seulement caressée par le frôlement des chauve-souris, et en sortant de cette grotte je suis née à nouveau (selon la légende), et enfin… j’ai trouvé la communauté dans laquelle je vais rester pour faire une diète d’ayahuasca et sans doute d’autres plantes maîtresses, celles que Travis diète dans Borderline.

Là-bas, il y a un tumbo dans lequel je peux m’isoler sans voir personne pendant des semaines en pleine jungle. Et il est aussi question que je prenne de l’ayahuasca toute seule, dans ce tumbo, pour la première fois de ma vie.

Donc après 4 mois et demi de voyage, les priorités ont changé. Le seul truc qui compte à mes yeux à présent, c’est de VIVRE.

Bien sûr, en tant qu’auteure indépendante, je me disais que de maintenir un minimum de présence sur les réseaux, c’était le moins que je pouvais faire pour faire perdurer mon business. C’est bien connu, pas vrai, que si t’existes pas sur les réseaux, t’existes pas tout court.

Putain de conneries.

Bullshit de merde.

La vérité, c’est que beaucoup de gens se contentent de liker mes photos sans avoir la curiosité d’aller voir ce que j’écris. C’est marrant, mais on dirait qu’ils font pas le lien entre ce que je montre de mon voyage et l’inspiration que ça pourrait me procurer. Hey, j’adore le délire de cette meuf, quel beau voyage, dis donc ! Acheter ses livres parce que cette fille-là doit forcément avoir des trucs intéressants à dire ? Tu parles ! A part scroller, j’ai pas le temps pour ça, mon vieux. Pas le temps de lire. Pas le temps de rien.

Bah vous savez quoi ? Fuck off. J’ai plus de temps à perdre avec ça. Si Borderline doit se faire connaître pour de vrai un jour, ça se fera sans moi.

Je posterai encore quelques photos sur Twitter et Instagram, parce que c’est important pour moi de montrer aux autres la beauté du monde et peut-être d’arriver à en inciter certains à se lancer sur la route à leur tour, mais j’en ai fini avec l’étalage de mon vécu à travers ce Diario.

Tout ce qui m’incombe en tant qu’artiste, c’est juste de continuer à écrire. Et bordel m’isoler en pleine jungle avec l’ayahuasca comme guide est le seul et unique putain de truc sensé à faire à l’heure qu’il est. Et puis, ici, les gens s’intéressent vraiment à ce que j’écris. Quand ils voient le jaguar sur la couverture du tome 1, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. S’il existe encore un quelconque marketing en ce qui concerne Borderline, il est à présent dans le rapport direct. Évidemment, la plupart des gens que je croise ne sont pas Français, ce qui limite le nombre de lecteurs que je peux trouver. Mais je m’en cogne, en fait. Rien que de parler de cette saga, qui compte plus que tout à mes yeux depuis plus de la putain de moitié de ma vie, à des gens qui parlent le même langage que moi, suffit à me réjouir !

Donc voilà où on en est. Mes projets ? Demain, je pars pour des semaines de diète d’ayahuasca et de plantes maîtresses dans une microscopique communauté le long d’une rivière au sud d’Iquitos. Je vais m’acheter des cahiers, à l’ancienne, pour écrire le dernier tome de Borderline exactement dans les mêmes conditions que Travis. Eh ouais, là-bas y a pas toujours l’électricité pour charger l’ordi, et je me laverai dans la rivière et je me ferai défoncer par les moustiques, mais qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Je vais retranscrire mes cérémonies pour poursuivre les Carnets d’Ayahuasca. Je vais tout bonnement suivre ma route en silence, celle qui fend en deux le cœur de mon esprit, pour aller y débusquer les dernières flammes dont j’ai besoin pour terminer ma saga en monstrueuse apothéose !

Merci à tous ceux qu’ont suivi ce Diario Latino pendant presque 5 mois. Je veux pas entendre la moindre plainte. Si ce que je fais vous intéresse vraiment, allez acheter mes bouquins et lisez mes nouvelles. Ces journaux de voyage, c’est que de la couille en boite comparé aux étincelles que je suis capable de produire en fiction.

Le fameux “Show, don’t tell”, vous connaissez ? Bah voilà. Personne ne perd au change, et surtout pas moi.

Je suis libre.

Update : Mon incroyable expérience chamanique dans la jungle amazonienne !

© Zoë Hababou 2022 - Tous droits réservés

El Diario Latino #5

La nouvelle vague sur laquelle je surfe à présent est celle d’une inspiration immense. Quelque chose s’est débloqué. Il s’agit plus seulement d’utiliser ce que je vis en l’incorporant plus tard à mes écrits. Désormais, au moment même du vécu, je le ressens déjà comme faisant partie de mon œuvre. Y a plus de transition, d’ajustements, de médiation. Tout m’apparaît d’emblée d’une manière littéraire, les idées jaillissent sous leur forme définitive.

Villa de Leyva, Colombie : Jour 77

Métamorphose

Me voilà dans une nouvelle phase du voyage. Le constat est flagrant. La tempête que je sentais monter n’était peut-être rien d’autre que ça. J’imagine que la vie d’un écrivain-voyageur est ponctuée de périodes où le voyage prend le pas sur l’écriture, et inversement.

C’est arrivé dans le désert de la Guajira, quand j’ai réalisé que ce que j’étais en train de vivre ne pourrait pas et ne devait pas être rapporté ici d’une manière qui transformerait une expérience hors du commun en un récit tristement terre à terre. C’est là que ça s’est réveillé. Et puis, la décision de louer cette maison dans ce village paumé y était aussi certainement pour quelque chose, d’autant plus que je m’y préparais, puisque je l’avais trouvée avant même de me rendre dans le désert. Tout en moi me criait : Écriture, écriture, écriture !

La nouvelle vague sur laquelle je surfe à présent est celle d’une inspiration immense. Quelque chose s’est débloqué. Il s’agit plus seulement d’utiliser ce que je vis en l’incorporant plus tard à mes écrits. Désormais, au moment même du vécu, je le ressens déjà comme faisant partie de mon œuvre. Y a plus de transition, d’ajustements, de médiation. Tout m’apparaît d’emblée d’une manière littéraire, les idées jaillissent sous leur forme définitive.

Ça peut sembler malsain, comme une sorte de dédoublement qui m’empêcherait d’être dans le présent. Mais peut-être que c’est le vrai mode de fonctionnement de l’artiste. Quand son vécu et ses visions lui apparaissent direct comme… de l’art.

Plusieurs fois je me suis demandé si tout ça n’était pas qu’un monstrueux fantasme narcissique, une mise en scène de soi-même bouffie d’orgueil et entachée d’ego. Mais je peux pas nier mon ressenti, ni foutre du plomb dans l’aile de ce rêve en train de s’accomplir. J’ai jamais vraiment chercher à comprendre cette phrase qui dit que l’art imite la vie, et la vie l’art, mais bordel, je crois que je suis en plein dedans.

Et en fait, c’est pas la première fois que ça m’arrive. Je me souviens qu’il y a très longtemps, Borderline s’écrivait constamment dans ma tête, au point que parfois ce soit Travis qui passe au premier plan, dans mes actes, dans mes paroles.

Le vécu avait déjà transmuté en art, tout au fond de mon cerveau.

Transformer son voyage en histoire

J’ai quitté Minca, résolue à m’approcher du désert le plus vite possible. Y avait plein de trucs cool entre deux, que j’aurais pu m’arrêter pour voir, mais la crainte de replonger dans le tourbillon de vacanciers m’a incitée à tracer la route. La mer des caraïbes est superbe, c’est pas le problème, mais je commençais à fantasmer sur les petits villages montagnards que je savais devoir trouver plus loin, et l’appel de ce fichu désert rugissait si fort qu’il m’était impossible de le faire patienter quelques jours de plus.

J’ai aucune intention d’expliquer ce qui s’est passé dans la Guajira, et je subodore que ça risque d’arriver de plus en plus fréquemment à travers ce journal. Je sais pas ce que les lecteurs de ce type de carnet sont en droit d’attendre, et pour tout dire, je m’en contrefous. Je sais pas non plus si ce que je m’apprête à faire a déjà été fait, avec plus ou moins de succès.

A partir de maintenant, certains événements de ce voyage ne seront plus rapportés comme un catalogue de faits, mais directement sous la forme qu’ils ont inspirée. Pour le désert, ce sera donc La Passagère, et ceux qui souhaiteraient quelques éclaircissements devront se contenter de sa genèse. Lors de la publication de ce journal, la nouvelle sera incorporée entièrement et il en sera de même si d’autres voient le jour.

N’est-ce pas la meilleure manière de comprendre comment travaille un écrivain ? De passer directement du vécu à la littérature ? Ça m’étonnerait que je sois la première à le tenter…

Ça m’a fait bizarre de retrouver la ville après ça. Passer d’une réalité à l’autre laisse parfois un goût étrange, bien que ce soit le but de tout voyage. La flexibilité mentale et corporelle exigée par la vie nomade est une vraie gymnastique, et une fois qu’on a chopé le coup c’est plutôt facile de s’adapter. Même si parfois l’écart est vraiment énorme.

C’est aussi de cette manière qu’on parvient à identifier le soi véritable. Qu’est-ce qui reste au cœur d’une personne ? Quel est l’élément qui ne change jamais ? Que peut-elle désigner comme “je” envers et contre tout ?

Il me restait quelque chose auquel je pouvais me connecter, et sur le toit de l’hôtel, au coucher du soleil, je l’ai fait. Ce geste, cette posture. Cette chose gravée en moi, à laquelle je pourrai désormais toujours me relier pour faire revivre ce que j’ai connu.

Sur les traces d’un autre écrivain

J’ai débarqué à Valledupar bien trop tôt à mon goût. C’est pas que cette ville soit repoussante mais il faisait une chaleur à crever et le côté non touristique de ce bled faisait que tout le monde me dévisageait et que les mecs étaient tous derrière mon cul. C’est d’ailleurs ce même aspect qui m’a contrainte à payer une pauvre bière en cannette 8000 pesos, plus du double du prix habituel. J’ai fait au barman : T’es sérieux, mec ? Et moi qui suis d’une nature très polie, j’ai balancé le fric sur le comptoir sans même attendre sa réponse et sans même me retourner. Parfois ça fout la rage d’être traitée comme une touriste.

J’étais bien contente de me barrer le lendemain, d’autant plus que je me rendais à Mompox, bled auquel je rêvais depuis un moment. C’est celui qu’a inspiré Gabriel García Marquez pour Cent ans de solitude, bien qu’il ne l’ait jamais présenté ainsi. La chaleur était toujours complètement maboule, mais les abords du fleuve et le charme infini du village la rendait largement supportable. C’est marrant, Mompox a l’air du truc colonial de base, avec ses édifices désuets et colorés, mais les rues poussiéreuses et les rives du Rio Magdalena qui s’animent de chants d’oiseaux exotiques et d’iguanes qui grimpent aux branches lui offrent une identité très personnelle, que j’avais jamais rencontrée ailleurs. Et son cimetière…

Les deux jours que j’ai passés là-bas, j’ai marché et marché encore dans les rues, à toute heure du jour et de la nuit. Il y a parfois des atmosphères dont on éprouve le besoin de s’imprégner encore et encore…

Mais ma maison m’attendait et une longue journée de transport pour m’y rendre aussi.

Flics, capotes et retraite de romancier

J’ai quitté Mompox à 7h du matin, dans un bus vide et très confortable. Les champs d’un vert électrique où paissaient des vaches à l’air indien étaient parfois traversés par le fleuve, si bien que toute cette région donnait l’impression d’un berceau fertile où la vie trouvait à s’épanouir dans toutes les directions.

L’endroit où j’allais était pas mal reculé, j’ai dû changer de bus plusieurs fois. Le premier m’a lâchée au milieu de nulle part où des taxis collectifs attendaient. C’est assez fréquent dans les petits villages. De simples voitures qui attendent d’être pleines avant de décoller. Je me suis glissée au milieu de quatre bonhommes qui semblaient surpris qu’une gringa débarque dans leur monde. Ils étaient pas spécialement hostiles, mais pas vraiment chaleureux non plus.

J’ai appris à me fermer à ce genre de truc. Je suis de toute manière pas très causante moi-même, et à la différence de beaucoup de touristes qui sont enchantés dès qu’ils ont le sentiment d’avoir un “vrai contact avec des locaux”, moi ça me fatigue quand on me parle et je déteste avoir à répéter ma leçon en racontant les étapes de mon voyage au premier qui se pointe. Peut-être bien que je me coupe “d’expériences authentiques” en ayant cette attitude, mais au fond ça fait longtemps que j’ai complètement démonté le mythe du gentil sauvage, et vous m’excuserez mais cette recherche frénétique de contact local n’est selon moi ni plus ni moins que ce principe déguisé.

Chacun sa vie, et je me figure pas d’être en train de réaliser quelque chose d’exceptionnel pour avoir à le raconter au premier venu. Je prends un taxi, c’est tout. Je fais la route. Toi tu vas traire ta vache ? Cool, à la bonne heure !

Mais quand on est étranger et qu’on tombe sur un barrage de flics, bah on est comme qui dirait en ligne de mire. Le keuf nous a fait signe pour qu’on s’arrête et en me repérant il s’est immédiatement attaqué à mon sac dans le coffre. J’ai patienté deux minutes, mais connaissant la manie des flics de foutre le bordel dans tes affaires sans rien ranger derrière, j’ai fait à l’un des types qui me coinçait sur le siège du milieu : Je voudrais sortir. La situation avait l’air de le faire rire, j’ai pas du tout aimé le regard qu’il me faisait, alors j’ai insisté : Tu me laisses sortir, s’te plaît ? Merci. Il s’est écarté et je me suis radinée près du flic pour l’aider à fouiller l’entièreté de mon sac correctement. Il a pas omis une seule poche, l’enculé. La moindre zone de ma trousse de toilette y a eu droit, et j’étais bien contente quand il est tombé sur les rubans de capotes et les a tenus comme un débile devant sa gueule. Son condónes, j’ai fait en levant un sourcil narquois, comme s’il était trop jeune pour savoir à quoi ça servait. Il les a vite rangés et la fouille était finie. Tête de con, va.

Après ça, fallait encore que je me tape un autre bus, et le taxi collectif m’avait laissée un peu n’importe où. J’ai dû prendre un autre taxi pour aller au lieu d’où partaient les colectivos.

Je savais pas vraiment à quoi m’attendre en montant dans le dernier transport. Est-ce que le village que j’avais élu pour y résider une semaine me conviendrait vraiment ?

Au bout d’un quart d’heure de route, j’ai compris que j’étais encore sur un chemin tracé d’avance. On fonçait dans les montagnes rocheuses dont la terre était rouge cuivre, et la pierre montait en formations qui rappelaient celles du désert de l’Ouest américain.

J’avais atteint un nouveau nœud sacré dans l’espace-temps.

La Playa de Belén est un tout petit village. La maison se trouvait au bout d’une rue, au pied des roches, face à un champ de bananiers. Hormis la voisine très discrète, y avait personne.

Et la maison… Bordel, et ça, pour moi toute seule !

Évanouissement des frontières : Quand la vie imite l’art (et inversement)

Une partie de ce qui était né en moi quelques jours plus tôt dans le désert avait déjà fini de germer.

Dès le lendemain de mon arrivée, j’ai prévenu la propriétaire de la maison que je voulais rester deux semaines entières au lieu d’une. Quand un écrivain-voyageur tombe sur un endroit où son inspiration est à son point culminant, qu’il sent que le combustible dont il a farci son moteur durant les deux mois précédents gronde dans les entrailles de son engin pour être utilisé, il faudrait être fou, ou extrêmement stupide ou flemmard pour ne pas tout mettre sur pause et passer ses journées entières à écrire.

C’est ce que j’ai fait. La totalité de l’air que j’inspirais était imprégné d’écriture, les mots me poursuivaient lors de mes quelques sorties au village, j’étais dévorée par l’impatience de retrouver la maison pour les jeter sur l’ordi et me libérer d’eux.

Un autre événement a coïncidé avec la naissance du projet dans lequel je me suis lancée durant ces semaines-là. La nouvelle que j’avais soumise à un appel à texte avait été refusée (il s'agit de Un jour toi aussi…), et je l’avais donc publiée ici.

J’ai réalisé que d’autres nouvelles ne demandaient qu’à exploser.

Cette histoire de désert se devait d’être creusée, à travers différents regards, différentes histoires, les personnages étaient en train d’émerger les uns après les autres, chacun avec son propre chant, sa propre folie, la route de perdition singulière qu’il suivait.

Moi qu’avais jamais écrit de nouvelles, j’ai été effroyablement prolifique ! C’est fou comme l’écriture peut parfois devenir un effort surhumain quand les idées ne sont pas mûres, et à quel point elle peut être aussi furieuse qu’un étalon qui piaffe et danse sur lui-même quand elles sont en train de sortir de terre, affamées de lumière et de vie…

Borderline aussi a eu droit à sa poussée de croissance. Moi qui me croyais incapable de mener plusieurs projets de front, je me retrouve maintenant avec trois bébés sur les bras : Borderline 5, les Chants du Désert, et ce putain de Diario.

La vache, heureusement que je dors à peine depuis que je suis partie.

Le chien guide des cimetières, les aigles gardiens du désert, le gamin chaperon et des légumes secs à tous les repas

Y a quand même quelques événements qui méritent d’être rapportés ici, qui se sont produits durant ces deux furieuses semaines.

Le premier, c’est ma visite du cimetière de La Playa en compagnie du chien. Je passais devant l’église quand un jeune cabot tout maigrichon s’est foutu dans mes jambes en m’adressant un regard aimable avant de s’engager sur sa gauche. Y avait une grille, ouverte, surmontée d’une croix. Sans ce chien, j’y aurais pas vraiment fait attention. Souvent le cimetière du village se trouve près de l’église, mais c’est loin d’être systématique. En voyant la croix, et bien qu’une sorte de sentier pavé semblait monter après la grille, j’ai tout de suite su que c’était ça. Une amoureuse des cimetières latinos comme moi peut pas passer à côté sans y pénétrer. J’ai donc suivi le clébard qui paraissait m’attendre, et c’est bel et bien à une visite guidée que j’ai eu droit !

Ce cimetière est très original, puisqu’il faut d’abord monter une sorte de chemin de croix, ponctué de miradors offrant des points de vue magnifiques sur le village et les montagnes rocheuses alentour, pour y accéder. Le chien semblait avoir à cœur que je loupe aucun de ces points de vue ; il empruntait des petits sentiers cachés pour que je grimpe derrière lui et aille admirer la perspective nouvelle que chacun ouvrait sur la région, si bien qu’au lieu d’une vague demi-heure que m’aurait normalement demandé la visite, je suis restée deux heures à le suivre dans tous les coins.

Parvenus là-haut, l’envoûtement est total, et on peut pas s’empêcher de se demander si la mort est plus douce quand on repose dans un lieu comme celui-là. Les tombes font face à la montagne, tout en hauteur, caressées par un air sec et un soleil mordoré. C’est idiot, mais les mots “repos éternel” louvoyaient dans mon esprit en continu, et pour une fois j’avais l’impression qu’ils voulaient vraiment dire quelque chose.

Le second événement, c’est ma visite des Estoraques, lieu mythique dont je rêvais depuis un moment, et qu’avait largement contribué à ce que je loue cette fichue baraque. Il suffit que je lise “formations rocheuses étranges” ou bien “repère d’aigles et de serpents” pour être prête à me taper trois bus et me rendre à la frontière du Vénézuela dans un bled microscopique où les gens chuchotent sur mon passage tant ils voient peu d’étrangers.

En arrivant à l’entrée, l’un des deux mecs qu’étaient là pour faire payer le droit d’entrée (ouais, c’est un parc national) a tenté de m’entreprendre, mais j’ai déjoué ses plans et découragé ses tentatives foireuses de séduction. Je craignais qu’il se mette dans l’idée de m’accompagner, et déjà que j’évite autant que possible de prendre un guide quand c’est pas absolument nécessaire, c’est pas pour me taper un lourdingue de base dans les bottes.

Bref, c’est finalement seule que je me suis engagée sur le sentier. J’ai pas vu âme qui vive de toute ma visite, ça aurait pas pu être plus parfait. Encore du désert… Un autre, mais avec la même énergie. Ces senteurs de garrigue et d’argile sèche, le silence déchirant des aigles qui traversaient mon ciel pour rejoindre leurs nids, très haut perchés dans le creux des roches aux formes totémiques, le bruissement des herbes jaunes où murmurait le vent et détalaient les lézards à mon approche, la fraîcheur surprenante des grottes, ces arbustes qui croissaient sur les pierres et se tendaient entre les parois pour que leurs feuilles atteignent la lumière…

Qu’y a t-il d’autre à espérer, sinon de se sentir appartenir à un tel monde ?

Les énergies qui s’étaient levées pour moi dans la Guajira ont tendu leurs antennes pour recevoir ce nouveau combustible. Tout était encore vivant, encore très près de la surface, j’ai pas eu d’effort à fournir pour les réanimer. J’écrivais sur le désert depuis deux semaines, le désert vivait en moi de sa vie propre, et voilà que je replongeais en lui comme un embryon dans la matrice.

Un tel niveau de connexion est l’expérience la plus proche de l’extase, la plus jumelle de la transe que je connaisse. Savoir que je peux y accéder par mes propres moyens, disparue au monde dans ma puissante solitude, c’est ça qui me maintient en vie et alimente le feu sacré qui m’incite à continuer, toujours plus loin, aussi loin qu’il le faudra, pour la faire naître encore et encore…

Un autre jour, j’ai aussi marché jusqu’à la forêt de pins et pris les premières photos qui serviront un nouveau projet artistique avec mon ami Bruno Leyval.

Et puis une fois, en cherchant un mirador que j’ai jamais trouvé, j’ai atteint le sommet d’une colline, et j’ai vu le cimetière, juste en face, à la même hauteur. Il était beau depuis ce point de vue aussi.

Et puis il y a eu un autre chien guide, et un gamin aussi, Pedro. J’étais retournée au cimetière et avais repéré un chemin qui partait dans les montagnes. En m’engageant dessus, un petit chien noir m’a suivi, puis c’est un gosse que j’ai récupéré en chemin. Le sentier partait derrière sa maison et il a proposé de m’accompagner. On est retournés jusqu’aux Estoraques en passant par derrière, le chien sur les talons.

On a pas mal papoté tous les deux. Il était très ouvert pour un gamin de 11 ans, et très curieux, empli de questions intelligentes. A la fin, il m’a demandé mon nom, m’a dit le sien, et celui du chien qui nous suivait depuis le début : Niña, une chienne en fait, qui prenait un malin plaisir à guider les touristes dans le secteur (oui, y en avait quand même parfois, bien que j’en aie vu aucun durant mon séjour). Et c’est vrai que le jour de mon départ, en attendant le bus sur la place, j’ai aperçu cette petite chienne qui vivait dans la rue et des gens du coin l’appeler joyeusement par son prénom : Niña, Niña ! Un petit guide local, enjoué et gratuit, que tout le village connaît.

La dernière chose que j’aimerais rapporter ici, c’est l’étrange satisfaction que procure le fait de vivre d’une façon très simple, limite ascétique. C’est con, mais y avait pas de distributeur de fric dans ce bled, et vu que je pensais pas rester si longtemps, j’avais pas prévu d’avoir beaucoup d’espèces sur moi. Il a donc fallu gérer avec le peu que j’avais…

Ça tombait plutôt bien que les rares tiendas du village ressemblaient aux supermarchés de l’ex Union-soviétique : que du basique. Du très basique.

C’est marrant, pour nous qu’avons l’habitude d’avoir le choix entre un nombre parfaitement terrifiant de marques qui vendent pourtant exactement la même merde, de se retrouver face à ça. Tu veux du riz ? Voilà du riz. Des lentilles ? Pas de boites de conserve, prend donc ce petit sachet de lentilles sèches. Des légumes et des fruits ? Arf, y a bien une ou deux carottes qui traînent, et puis regarde, t’as de la chance, aujourd’hui on a eu un arrivage de petits pois frais.

Voyez le délire ? Eh bien, j’ai appris à me satisfaire de très peu, et surtout à cuisiner mes propres arepas, avec la farine de maïs qu’on est au moins sûr de toujours trouver ici ! Ainsi recentrée sur l’essentiel, à manger mes aliments bruts et dédiée à écrire, cette ascèse m’a rappelé ma diète d’ayahuasca, où je bouffais quasiment rien non plus : riz complet, avoine à l’eau, bananes plantain. Je me demande si ce genre de phase n’est pas bénéfique à l’écriture, ou du moins au dévouement à un but plus élevé. Débarrassé du superflu, entièrement dédié à la tâche qui t’incombe, que tu t’es choisie comme prioritaire, le boulot se fait avec une sorte d’urgence, de nécessité absolue.

Mec bourré à 7h du mat, le Seigneur, et une faille dans la Terre

Une très longue journée de bus m’attendait, mais je l’ignorais en quittant ma maison à 6h du mat. Je me suis retournée une dernière fois pour regarder cet endroit où j’avais connu une telle paix, une telle inspiration, et j’ai remercié l’univers d’avoir si bien placé ses pièces sur l’échiquier.

Arrivée à Ocaña, j’ai pris le temps de fumer une clope avant d’enchaîner les transports, et un mec un peu chelou m’a abordé. Jeune, pas menaçant, mais un brin tapé de la cafetière quand même. Il m’a abordée avec une phrase que j’ai pas pigée, j’ai voulu jouer l’idiote qui parle pas la langue, manque de bol ce type baragouinait l’anglais, et c’est donc moitié en anglais moitié en espagnol qu’on a engagé une étrange conversation, pas mal décousue.

Rapidement il m’a appris qu’il était bourré, ce qui expliquait des tas de trucs. Il se demandait ce qu’une Française foutait dans ce bled paumé, et m’a appris que son frère était mort récemment et qu’il restait quelques semaines chez ses parents. Je crois qu’il était gay, et en tant qu’homme capable de se mettre à la place des femmes, il m’a rassurée en me disant qu’il en avait pas après moi, et que ça devait être difficile à gérer parfois, en tant que femme, dans ce pays assez macho. Malgré tout, son flot de paroles de beau matin m’épuisait les neurones et j’ai coupé court en lui disant que je devais prendre mon bus. Il a eu l’air déçu, d’autant plus qu’il tenait de toute force à me payer un chocolat chaud, mais moi je suis le déversoir de personne. Si à une époque j’avais tendance à me montrer trop disponible face à n’importe quelle âme errante, c’est terminé.

Alors que j’attendais mon bus un peu plus loin, il est revenu me tenir la jambe mais le chauffeur m’a sauvée en m’appelant. Pardon, vieux, mais chacun sa route.

C’était encore un micro-bus, à croire qu’y avait que ça dans cette région, mais ça m’allait bien. Pour la pause de midi dans un comedor de bord de route, j’ai papoté avec les deux femmes qui voyageaient à mes côtés sur la banquette arrière. Une Chilienne en vacances et une Colombienne qui rentrait d’une visite à ses petits enfants. Toutes deux étaient folles de nature et une phrase de la Colombienne m’a marquée. Alors qu’on avait repris la route, elle m’a demandé en observant amoureusement le paysage : Comment Dieu a pu imaginer tant de beauté en ce monde ? Comment il a pu créer tout ça ? La partie cynique de mon esprit a répondu : L’évolution, ma bonne dame, tandis que l’autre, la partie spirituelle, lui disait : Moi aussi je me le demande…

Arrivée à Bucaramanga, c’était toujours pas fini, et j’ai donc pris un nouveau colectivo pour mon ultime destination. Je savais qu’on allait passer par le fameux canyon del Chicamocha, et malgré ma fatigue cette idée me réjouissait. J’ai pas pu faire de photos convenables depuis le bus, mais cette faille immense en plein cœur de la Terre était de toute beauté, et la route en elle-même, avec ses cactus sur les côtés et sa terre rouge, incendiée par le soleil en train de se coucher, restera pour moi un brillant souvenir.

Ça faisait longtemps que j’avais pas débarqué de nuit dans une ville sans avoir rien réservé comme hôtel. Ça m’a rappelé un soir au Pérou, pas loin de Tarapoto, quand je me dirigeais vers la frontière de l’Équateur, et que j’étais tombée dans un hôtel de passes. Le genre de bon matos pour un écrivain, et ce passage se trouve d’ailleurs dans Borderline 1. Ouais, j’y peux rien. En fait, j’ai jamais cessé d’écrire, je m’en rends compte de plus en plus…

J’ai trouvé un hôtel sans mal, vraiment pas cher et très clean. La femme qui m’a accueillie semblait toute ravie que je porte le même prénom que sa fille (ce qui est très rare dans ce pays, la plupart des gens n’arrivent même pas à prononcer “Zoë” correctement).

Je me suis douchée (eh merde, encore de l’eau froide) et suis tombée dans le lit sans même bouffer. Mais au fond, j’adore les journées de voyage épuisantes où tu pars de nuit et arrive de même. Putain, c’est tellement excitant !

Le choix de l’écriture ; quand la réalité rejoint la fiction

J’aurais pu faire des tas de trucs de touriste à San Gil, du style canyoning et parapente, mais si je veux que mon voyage dure longtemps, je suis forcée de me restreindre. Et je suis désormais convaincue que ce qui m’intéresse le plus, c’est de vivre sur la route, et d’écrire, alors je suis prête à renoncer à quelques trucs pour me concentrer sur ça. D’ailleurs, depuis la maison, je favorise les hôtels pourvus d’une cuisine à disposition des clients, et putain ça me fait faire de sacrées économies !

C’est ce type d’auberge que j’ai choisi à Barichara, autre village enchanteur mythique sur lequel je fantasmais depuis mon premier séjour en Colombie. Rien à faire, ce genre d’ambiance est favorable à l’écriture, beaucoup plus que celle, torride et endiablée, des caraïbes, et navrée si je défonce le mythe de l’auteur rock n’ roll, mais même cet enfoiré d’Hunter S. Thompson n’a rien pondu de valable à Puerto Rico !

Et puis, ce village abrite la véritable église du tome 1 de Borderline, et rien que pour ça, ça valait le coup. Quand je suis entrée dedans et que j’ai vu ce Christ accroché en face avec ses yeux de souffrance au ciel et sa couronne d’épine sur la tête, j’ai su qu’une fois de plus, ma fiction rejoignait ma réalité. Et si les fans aiment visiter les lieux qui ont inspiré les livres, moi j’adore me balader au sein des miens, et découvrir que ce que j’ai décrit existe quelque part, alors que j’en savais rien en l’imaginant.

Moi j’aime la magie, surtout quand elle concerne la vie de Travis et la mienne.

Et puis cette lumière au coucher du soleil depuis les hauteurs…

Se bourrer la gueule avec une célébrité locale

J’ai continué ma descente vers le sud en me rendant à Guadalupe, connu pour ses rivières aux trous d’eau. J’ai enchaîné les micro-bus et pour finir suis montée dans une sorte de pick-up avec des bancs en bois et une bâche par au-dessus, comme ils ont parfois ici. Y avait seulement un type à l’arrière avec moi, alors on a taillé le bout de gras. Il m’a raconté que depuis la pandémie, il avait quitté Bogotá et sa vie de bureau pour revenir sur les terres de son enfance et reprendre la finca (ferme) familiale, à cultiver des fruits. Avec le soleil et l’eau qu’y avait dans la région, on peut dire que ça marchait plutôt bien, même s’il gagnait moins qu’avant, mais la tranquillité qu’il connaissait ici valait selon lui tout l’or du monde.

Dieu sait que c’est un truc que je peux comprendre. Vivre modestement, mais être… plus heureux ? Lui et moi, on se demandait ce qu’on était censés faire du fric quand on travaillait tellement qu’on avait même pas le temps d’en profiter, attaqué par le stress de ce genre d’existence qui bouffe sur pied l’essence même de la vie.

Ces quelques jours dans ce bled ont été sacrément cool, l’écriture marchait toujours, et avec ces splendides rivières à quelques kilomètres de marche du village, la récompense après le boulot était instantanée. Entre-deux, j’ai quand même trouvé le moyen de me faire interviewer depuis la France pour une émission de radio, et m’empilonner la gueule avec le mec le plus connu de Guadalupe !

Il m’avait fourgué sa carte à mon arrivée, alors que j’étais encore dans le pick-up (on l’avait croisé pour déposer le bureaucrate reconverti en fermier, et, repérant la gringa, il avait fait ni une ni deux), et puis quand il m’avait trouvée devant la porte de mon auberge, il s’était proposé d’appeler la proprio pour l’avertir de mon arrivée. Je savais qui était ce type rapport à mon guide Lonely Planet, qui le présentait comme le premier à avoir développé le tourisme dans la région, en offrant ses services de guide.

Du coup, quand l’envie de faire un tour de cheval s’est fait sentir (j’ai oublié de signaler que ce village était un haut lieu de cowboyerie, les hommes portaient fièrement le sombrero et on pouvait les voir, sur leurs chevaux, réunir les vaches dans les champs), j’ai ressorti sa carte de visite et lui ai envoyé un message. Il avait pas de plan pour louer un cheval, mais en revanche il m’a proposé de le retrouver à l’hôtel dont il était le dueño (tiens tiens), en plein sur la plaza mayor.

On s’y est mis direct. Cerveza sur cerveza, le courant passait foutrement bien entre nous. Au bout d’un moment, je lui ai fait : Et alors, comment on fait pour devenir le mec le plus célèbre de la région ? Apparaitre en “coup de cœur” du Lonely, Hombre, y a des gens qui tueraient pour ça !

Il s’est fendu la poire avant de me mettre au parfum du délire ; j’ai eu droit à toute sa biographie, qu’était du genre intéressant. La façon dont il avait tenté de fuir le service militaire, comment ils l’avaient finalement chopé, pour qu’au final il devienne infirmier de l’armée et sauve des vies pendant treize ans. Un mariage foireux, deux filles, puis le retour au bercail. Ouverture d’un resto qu’a bien marché, rencontre avec un gringo amerloque complètement allumé avec qui il a sympathisé, à qui il a fait découvrir la région. Y se trouve que ce mec tenait un blog de voyage, l’un des premiers sur la Colombie, et qu’il a parlé de lui. Ce type taffe désormais pour le Lonely Planet. Et voilà comment on connaît la gloire !

Déjà passablement torchés, on est partis sur sa moto pour aller voir le coucher du soleil depuis le haut des montagnes, sans oublier bien sûr de se prendre des munitions en chemin. Là-haut on a retrouvé le couple de Belges qui squattaient l’hôtel, ce qui fait qu’on a dû partager nos bières. C’était des petits jeunes (faut que je m’y fasse, désormais tous ceux que je rencontre sont des gosses de 20 ans !), avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à parler, au point de poursuivre la conversation en rentrant. Avec la star locale on est repartis à moto, mais vu qu’on avait un peu pitié du couple qui s’était tapé toute la route à pied, on a pris des bières et changé de véhicule pour aller les récupérer en caisse. En mettant de la zik, le mec célèbre nous apprend qu’il a eu les CD livrés avec la voiture quand il l’a achetée, mais qu’il fatigue un peu d’écouter toujours les mêmes, alors moi je fais : Bah faut que t’achètes une nouvelle caisse… Ça nous a tordus de rire.

Allumée comme je l’étais par toute cette biture quand les gosses m’ont lancée sur mes bouquins, et entourée des bonnes ondes que diffusaient ces chouettes gens tout autour de moi (z’avez jamais remarqué que c’est plus facile de s’exprimer quand les autres vous écoutent vraiment, alors que vous bafouillez quand leur attention est naze ?), j’étais là, debout face à eux posés sur les canapés, une bière à la main, une clope dans l’autre, à m’enflammer au sujet de Borderline, de l’ayahuasca, de la vie sur la route et de la liberté, et c’était bon, putain, c’était tellement bon de se sentir comprise et écoutée comme ça que je pouvais plus m’arrêter, tout en culpabilisant de monopoliser la parole, mais voilà ce qui arrive après des semaines de solitude : quand ça sort, c’est l’inondation !

Bref, les jeunes ont fini par aller se pieuter, et j’ai laissé le dueño avec les Pink Floyd en fond sonore, pour rentrer complètement pétée par les rues noires du village.

Quête personnelle, páramo et fendage de gueule à 3800 mètres d’altitude

J’avais repéré un tout petit village qu’avait l’air inspirant, mais j’avais omis de vérifier à quelle altitude il était, si bien que quand j’ai débarqué là-bas à 19h, après une journée complète de bus (j’étais partie à 7h), en short, j’étais frigorifiée ! Mais l’hôtel que je m’étais trouvé était du style auberge chez l’habitant, et la gentille tenancière m’a fait une soupe que j’ai avalée direct en compagnie des autres clients qu’étaient là, une Américaine et un Québécois. La gonzesse a bouffé et s’est tirée, et l’autre a fait : Ah, on peut enfin parler français !

Je sais plus comment on en est arrivés là, mais soudain on parlait de nouveau ayahuasca, quête personnelle, en se demandant si on devrait pas tout lâcher pour de bon au lieu de se comporter en touristes, qui certes voyagent sur de longues durées, mais gardent toujours au fond de leur tête l’idée que tout ça n’est que passager, que leur cocon les attend encore, et, pire encore, avec la volonté sous-jacente d’en retirer quelque chose d’exploitable (ce mec-là tenait aussi un blog, faisait des vidéos, et était musicos), comme pour transformer tout ça en… produit.

Vers la fin, on en était à parler physique quantique et synchronicités. Messages qu’un moi futur envoie au moi passé via l’intuition et les signes. Continuum temporel. Réécriture permanente de son histoire personnelle. Du lourd, en fait, même si en ce qui me concerne, ces sujets sont ceux qui me passionnent le plus. Étrange quand même de se trouver perdue dans un bled comme Monguí à 2500 mètres d’altitude avec un parfait étranger, et d’en arriver à évoquer des choses si profondes, et si intimes, en définitive, sur sa propre vie.

Dommage, ce mec-là se barrait le lendemain, mais j’ai fait le trek du páramo (plaine de haute montagne) de Ocetá avec l’Américaine, un Égyptien et deux Colombiens de Medellín. A la base, j’aurais voulu attendre le lendemain pour me taper ce truc, mais voilà, l’excursion avec le guide était prévue ce jour-là, et tant qu’à faire, j’allais pas jouer les chochottes, alors à 5h du mat j’étais debout en train de fumer ma clope face au champ des vaches, par 5 degrés. Je sais pas comment j’ai trouvé le courage de prendre une douche tiède dans la salle de bain commune glaciale. Et à 6h30 on était partis.

Y a toute une histoire au sujet de ce páramo que les indigènes protègent farouchement, et dont ils autorisent l’accès aux touristes ou non, et là c’était un peu sur le fil, mais notre guide a trouvé moyen de moyenner, même si on a dû se taper à pied une partie qui normalement se fait en 4x4, amenant la distance finale parcourue ce jour-là à 22km de marche, sachant qu’on passe de 2500 à 3800 d’altitude (donc méchant dénivelé). C’était rude, mais ça valait le coup. C’est pas le premier páramo que je vois (j’avais fait un trek à cheval de trois jours vers San Agustin, pour me rendre à l’endroit où naît le fameux Rio Magdalena qui traverse tout le pays, qui est aussi un páramo), mais c’est toujours aussi surréaliste et spectaculaire. Ces plantes endémiques, ces couleurs qu’on ne voit nulle part ailleurs, ce brouillard…

Et puis évidemment, je me suis fait pote avec le guide, lui-même poète à ses heures, et je l’ai tordu de rire en étant selon lui extrêmement direct avec mes gros mots et mon humour du genre mordant. Par exemple, on parlait du fait d’être reconnu en tant qu’artiste. D’une manière générale, tout le monde n’arrête pas de me dire que ça finira par m’arriver, qu’y faut pas que je désespère. Bah là, pour le coup, je lui ai sorti : Ouais, n’empêche que t’as tout un tas de clampins qu’ont jamais été reconnus de leur vivant, et qui sont morts dans la pauvreté comme de sombres merdes inconnues avant que, trois siècles plus tard, quelques baltringues se décident à reconnaître leur talent et crient finalement au génie. Bordel, mais fallait se réveiller avant, les gars, allez vous faire foutre ! L’autre est mort dans la misère parce que personne voulait faire l’effort de reconnaître sa valeur, et maintenant tout le monde lui jette des fleurs ? Ça vaut bien le coup, tiens ! Nan, la vérité, c’est que c’est tout à fait possible que je finisse serveuse comme une débile, et voilà, à ce stade c’est une question de destin, c’est comme ça.

Moi je trouve pas ça spécialement direct, mais j’ai fait rire tout le monde, une fois de plus. Je crois que c’est surtout le côté désabusé qui fait marrer les gens. C’est vrai, remarque, moi aussi ça me fait rire !

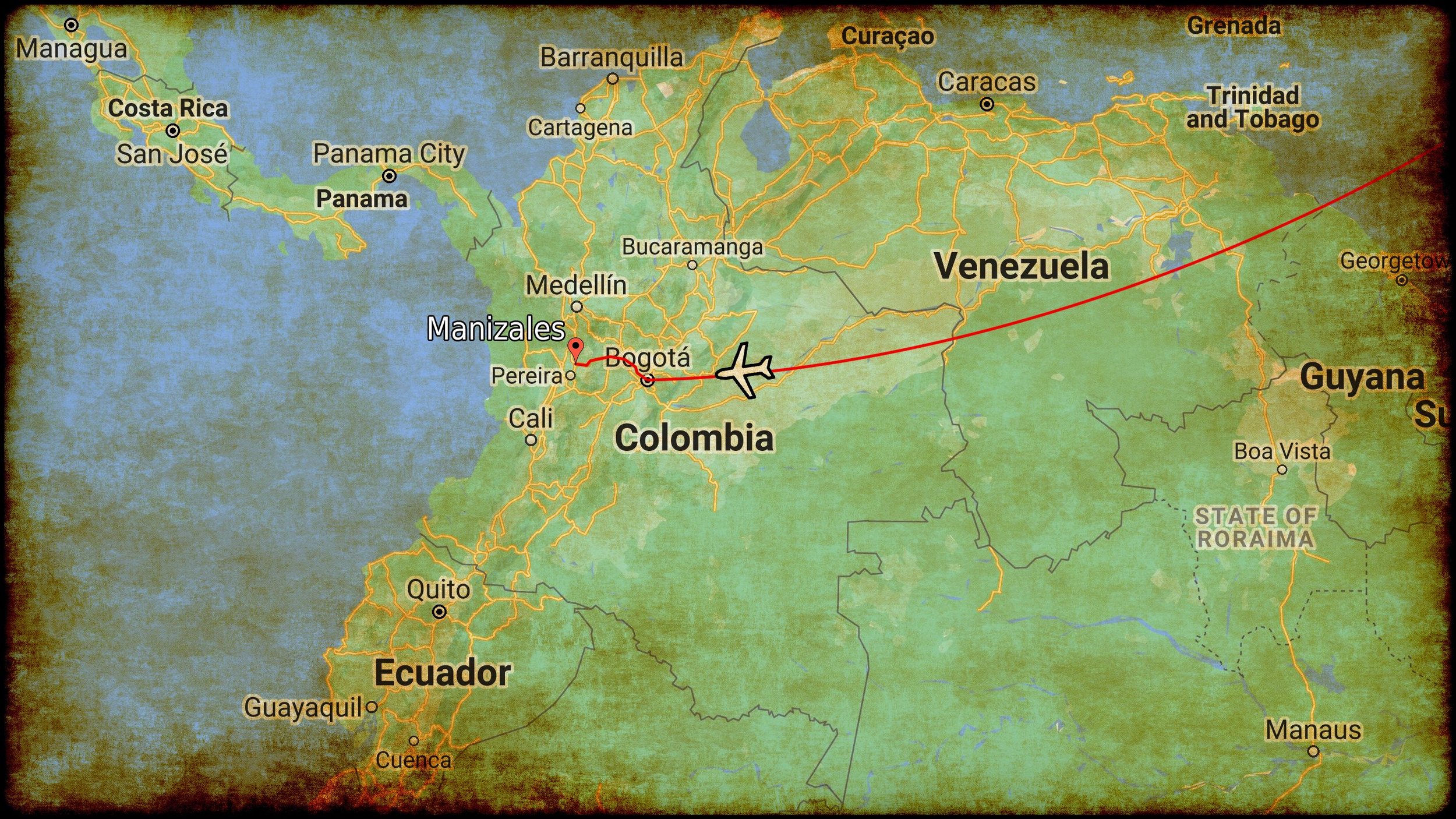

A force de discuter avec beaucoup de monde, j’ai appris quelque chose qui chagrine pas mal mes plans. Depuis la France, avant mon départ, j’ai prévu de rejoindre le Pérou par le fleuve Amazone. A l’extrême sud de la Colombie, les frontières du Brésil, du Pérou et de la Colombie donc, se touchent, et il est possible de rejoindre Iquitos par voie fluviale. Et vu que moi je prends jamais l’avion pour faire des sauts de puce dans un même pays ou d’un pays à l’autre (cela dit je vais devoir le faire bientôt…), c’est exactement ce qu’il me faut, d’une parce que je connais déjà l’Équateur (pays frontalier de la Colombie, seule autre voie qui permet de passer au Pérou par voie terrestre) et que c’est précisément comme ça que je suis arrivée en Colombie la dernière fois, de deux parce que j’adore l’aventure, et que même si c’est pas du Mike Horn, bah ce périple en bateau s’en approche pas mal quand même !

Mais apparemment, c’est pas possible en l’état actuel. Disons qu’ils te laissent passer, mais refusent de te tamponner le passeport, ce qui peut s’avérer très problématique (j’ai beau être une aventurière, de là à passer en mode clandestino, y a des limites).

Et donc, j’ai pris une décision, qui à vrai dire faisait déjà son chemin en moi depuis un sacré bout de temps.

Marcher sur d’anciennes traces et voir des fantômes

J’écris ces lignes depuis Villa de Leyva, le village où j’ai été confinée 4 mois en 2020. C’est quand j’étais ici que Wish est mort. Et c’est d’ici que j’ai publié le Tome 2 de Borderline (je ne compte pas revenir dessus, ceux qui souhaitent des précisions, filez lire mon autobiographie).

J’ai pris la décision de rester dans ce village pendant un mois, à écrire. Je vais demander une prolongation de visa pour rester six mois en Colombie au lieu de trois. De cette manière, je donne une chance à la situation frontalière de se réguler, à Borderline 5 de s’écrire, et ça me laisse une marge financière pour poursuivre les plans magnifiques que j’ai encore en réserve avec ce pays (plans qui comprennent, pour le coup, deux vols internes, mais j’ai pas le choix). Ces projets risquent d’être coûteux, c’est pourquoi rester ici un mois entier, dans un appartement que je loue, va me permettre d’économiser à mort afin de claquer mon fric pour ces expéditions qui me tiennent vraiment à cœur.

Et la vérité, c’est que je suis carrément ravie de me consacrer à l’écriture pendant un mois entier depuis ce village qui est porteur d’une si lourde charge émotionnelle pour moi.

C’est pas la première fois que je reviens sur mes propres traces, des années après. J’avais déjà fait le coup avec le Pérou, en y remettant les pieds 10 ans plus tard. Il me semble que je peux encore voir le fantôme de celle que j’ai été, en train de marcher sur les chemins hors du village…

C’est une manière unique de mesurer sa propre évolution. Quels espoirs est-ce que je nourissais à l’époque, quels étaient mes rêves, mes priorités, mes peurs ?

Me voilà pile-poil 2 ans plus tard, et le bilan est loin d’être dégueulasse. Je compte pas me jeter des fleurs, mais il est clair que j’ai accompli tout ce que je m’étais promis, et plus encore.

Et bordel, c’est exactement ce que je vais continuer à faire.

Se rendre au Diario Latino #6.

© Zoë Hababou 2022 - Tous droits réservés

La Passagère, Background : Une Histoire Personnelle

Pour un artiste, il est toujours plus intéressant d’utiliser le matériel dont il dispose - surtout lorsqu’il s’agit de quelque chose qu’il a éprouvé intimement, dans sa chair - en l’incorporant à son œuvre, d’une manière détournée qui le sublimera, plutôt que de le dilapider en paroles ou en mots creux qui jamais ne sauraient rendre honneur à ses sensations et à ses visions. En tant qu’écrivain-voyageur qui tient un journal de voyage en parallèle du reste de ses œuvres, il fallait faire un choix. La Passagère est le mien. Et en dehors de cet article, je n’écrirai pas un mot de plus sur ce qui m’est arrivé dans ce désert.

Elle va marcher tout droit vers le soleil jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Genre : Autofiction

Le Pitch

Une voyageuse amoureuse du désert décide de le traverser jusqu’à ce qu’elle comprenne pourquoi son appel rugit en elle depuis toujours.

La Genèse

Préambule

Quand il t’arrive quelque chose que les mots semblent incapables de transcrire, qu’est-ce que tu fais ?

Si tu es écrivain, tu t’efforces d’en parler quand même, mais en usant d’une forme qui s’éloigne de la simple description de faits, pour entrer dans une zone où le langage propre aux rêves et aux visions saura esquisser les contours d’une expérience transcendante.

Et si ton propre vécu peut servir à donner vie au personnage d’une série littéraire, alors, en tant qu’artiste, c’est jackpot !

Pour un artiste, il est toujours plus intéressant d’utiliser le matériel dont il dispose - surtout lorsqu’il s’agit de quelque chose qu’il a éprouvé intimement, dans sa chair - en l’incorporant à son œuvre, d’une manière détournée qui le sublimera, plutôt que de le dilapider en paroles ou en mots creux qui jamais ne sauraient rendre honneur à ses sensations et à ses visions.

En tant qu’écrivain-voyageur qui tient un journal de voyage en parallèle du reste de ses œuvres, il fallait faire un choix.

La Passagère est le mien. Et en dehors de cet article, je n’écrirai pas un mot de plus sur ce qui m’est arrivé dans ce désert.

Quelques éclaircissements sur la nouvelle

Je ne compte évidemment pas livrer toutes les clés de La Passagère ici, déjà parce qu’il s’agit de quelque chose de très intime, ensuite parce qu’en tant qu’œuvre de fiction (oui, je sais marier les deux, à ce niveau Borderline m’a bien préparée) qui prend place au sein des Chants du Désert, ça reviendrait à spoiler les énigmes qui vous attendent, et pour finir parce que ouais, avec moi, y a toujours un travail de réflexion personnelle à faire, c’est comme ça !

Et c’est même tout l’intérêt du truc. Si vous sentez des éléments sans pouvoir être sûrs de leur signification, et si vous croyez comprendre un message sous-jacent sans savoir si c’est bel et bien ce que j’ai voulu dire, alors, tout va bien. Ça signifie que votre imaginaire travaille, et que la nouvelle est suffisamment profonde et subtile pour laisser place à plusieurs interprétations.

En fait, j’ai envie d’attaquer ce background en vous posant des questions :

Avez-vous compris à quel philosophe la Passagère fait référence ? Reconnaissez-vous certaines phrases en italiques qui sont des citations de ce philosophe ? Et surtout, est-ce que vous avez pigé que c’est ce philosophe-là qui aura droit à sa propre nouvelle ?

Avez-vous saisi l’idée des synchronicités rétroactives, c’est-à-dire, des messages qu’un moi futur envoie à son moi passé pour le guider ?

Savez-vous à quelle chanson la Passagère fait référence lorsqu’elle est postée sous le vieux phare ?

Pensez-vous que la Passagère meurt à la fin ?

Et enfin, avez-vous trouvé où se cache le Diable dans cette nouvelle ?

Allez, je suis cool, je vous donne quelques pistes…

Le Philosophe, c’est Nietzsche, évidemment, mon amour éternel, et je peux pas vous dire à quel point j’ai hâte de m’attaquer à sa nouvelle ! Pour les plus curieux d’entre vous, rendez-vous ici pour un super article sur lui, et découvrir de quel livre sont extraites les citations…

Hum, sur ce coup-là, il va vous falloir un éclairage vraiment balèze si vous n’êtes pas familier du concept… Je ne peux que vous conseiller de lire l’ouvrage Se souvenir du futur, véritable trésor en la matière qui pourrait bien faire basculer la façon dont vous envisagez la vie. Pour en savoir plus à son sujet, filez lire l’interview de son auteur Jocelin Morisson !

C’est probablement la chanson cubaine la plus connue au monde, en fait ! Il s’agit de El Carretero, de Buena Vista Social Club ! Ça vous dit rien ? Raaah, bordel, pitié, allez m’écouter cette merveille ! Et restez jusqu’à la fin pour entendre rugir ce fameux cri : Yo soy Guajiri y Carretero !!!

A vous de voir…

Il est PARTOUT !

D’une façon plus personnelle…

Tout ce qui est raconté ici est vrai. Je suis amoureuse du désert depuis toujours, c’est l’écosystème qui entre le plus en résonance avec mon âme. C’est d’abord en Espagne que je l’ai connu (c’est très aride là-bas mine de rien), avant de le rencontrer partout sur ma route lors de mes voyages (Nazca au Pérou, Tupiza et le Sud-Ouest en Bolivie, la Patagonie en Argentine…). Et jamais je n’ai été aussi bouleversée et aussi heureuse de ma vie qu’en étant immergée en lui…

En marchant dans le désert de la Guajira, j’étais hantée par les paroles de Nietzsche. Je sais que c’est difficile à croire pour certains d’entre vous, mais moi, ce mec a changé ma vie. On est quelques-uns dans ce cas-là, et y a qu’à voir la manière dont nombre d’artistes tels que John Fante, Jim Morrison ou Marilyn Manson sont en boucle au sujet de ce type… Je ne saurais jamais s’il m’a révélée à moi-même en métamorphosant ma vision du monde, ou si je me suis tout simplement reconnue en lui. Peu importe. Quand un penseur fait partie de toi comme ça, tu le charries en toi jusqu’au fin fond d’un désert colombien…

Pour revenir sur cette histoire de synchronicités, on ne se rend souvent pas compte qu’elles sont à l’œuvre quand on est prisonnier du quotidien. Parce que ce genre de vie ne laisse aucune place à l’improvisation, et encore moins à la magie. D’autre part, notre niveau de conscience dans le monde matérialiste ordinaire n’est pas en mesure de les percevoir, et à fortiori, de les engendrer. S’exiler hors de ses schémas classiques, de vie, de pensée, s’offrir tout entier à l’inconnu, accepter de perdre le contrôle et de s’en remettre aux signes et au destin… Ces circonstances favorisent l’émergence d’un autre niveau de conscience, quantique, créateur, et ma foi, très mystérieux, tout en étant terriblement réel.

L’anecdote sur la chanson de Buena Vista peut paraitre stérile, voire incongrue, mais je vous assure qu’il n’en est rien. Être hantée depuis l’enfance par le pouvoir d’un cri qu’on ne comprend pas (du moins pas rationnellement) et réaliser des années plus tard qu’on se trouve précisément à l’endroit d’où ce cri de l’âme est né, comme un lieu qu’on aurait cherché toute sa putain de vie… Merde, faut le vivre pour comprendre. C’est ça, la légende personnelle chère à Paulo Coelho.

Et c’est donc quand j’étais confinée en Colombie lors de l’irruption de la pandémie que, un soir de biture avec le gérant de l’auberge où je squattais et ses potes, alors qu’on était en train de se faire écouter des chansons les uns aux autres à tour de rôle, j’ai mis El Carretero (ce qui n’a pas manqué de les réjouir, vu que c’est latino, comme morceau !). Et j’ai fait : Mais bon sang c’est quoi qu’il gueule l’autre à la fin, là ? Yo soy guajiri y carretero ? C’est quoi, guajiri ? Ils m’ont expliqué que ce terme signifiait deux choses à la fois…

Un Guajiri, c’est un habitant de la Guajira, le désert où je projetais de me rendre si je parvenais à sortir un jour de cette auberge (toute la Colombie a été mise sur pause pendant 5 mois entiers, et je suis finalement rentrée en France après 4 mois de confinement sans avoir pu voir ce désert)… Et ce n’est qu’il y a deux semaines que j’ai enfin pu m’y rendre !

Mais surtout, un Guajiri, c’est un Guerrier du Désert.

La mort ? Il y a plusieurs façons de mourir… Et il y a aussi plusieurs façons de renaître. Les lecteurs de Borderline auront saisi le lien évident avec Tyler dans ce passage sur la falaise. Mais ceci est vraiment trop intime, et je n’ai pas le désir d’en parler d’une façon rationnelle.

Le Diable… est sans doute le démon le plus beau et le plus terrible d’une vie. Celui pour qui on est prêt à tout sacrifier. C’est très ambigu, en fait. Parce que ça veut dire que notre passion la plus folle et aussi la plus destructrice. Étrange condition humaine. Splendides possibilités d’enquête pour un auteur !

Conclusion !

Cette nouvelle n’est que la deuxième publiée pour les Chants du Désert, mais certains signes commencent à apparaitre… Je vous laisse donc avec une dernière question :

Et si la flamme sacrée qui anime chaque Homme dans le secret de son âme était aussi le feu démoniaque qui signera sa propre perte ?

El Diario Latino #4

Le petit jeu auquel je me livre pourrait bien me mettre face au cataclysme le plus brutal que j’aie jamais connu. Il existe des signes tangibles de la tempête intérieure que je suis en train d’alimenter. Mais c’est comme un feu qu’on regarde grandir et qu’on nourrit presque machinalement, presque sans y penser. Encore une branche, encore une bûche. Qu’est-ce qu’elles brillent, ces braises ! Comme les flammes sont hautes !

Minca, Colombie : Jour 40

Une fille qui marche seule le long des routes

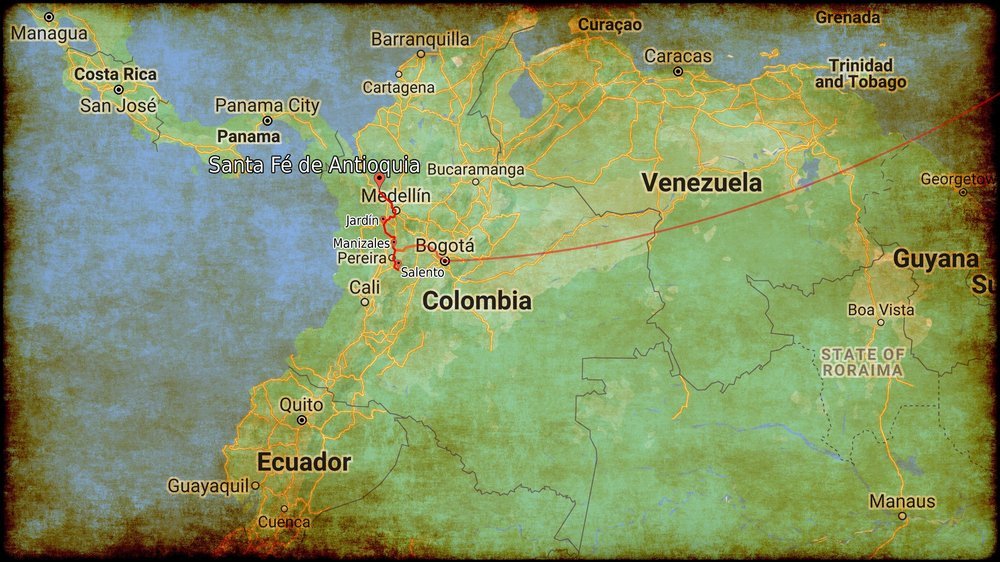

Ça doit faire deux semaines que j’ai quitté Bahia Aguacate, mais niveau ressenti, c’est comme s’il s’était écoulé beaucoup plus... Bizarre, la façon dont le temps se dilate quand on fait la route. Est-ce la succession étourdissante d’un tas de micro-évènements qui donne cette impression ? Ou alors les changements si fréquents d’hôtels, de paysage et d’atmosphère ? Quand je regarde la carte, désormais pleine de souvenirs et de vécu s’attachant à chaque point, alors qu’avant c’était pour moi que des noms de villes inscrits sur un bout de papier et quelques fantasmes et projections inachevés de ce qu’elles pourraient incarner…

Remarque, ça m’a toujours fait cette sensation. Au fond, il est question de densité d’évènements. Sachant que dans la prison du quotidien, il peut s’écouler une année entière sans éléments marquants, sans rien qui se détache vraiment de l’amalgame de l’archi-vu, est-ce que le temps du voyage peut faire de la vie humaine quelque chose de plus significatif ? Cette densité du vécu comprimé en si peu de jours, est-ce qu’elle multiplie l’expérience de la vie par son poids ?

S’il faut vivre sur la route pour arracher à l’existence sa valeur et son sens, eh bien, disons que j’ai fait mon choix il y a longtemps. Et si ce choix doit creuser toujours plus le fossé qui me sépare du reste des Hommes, jusqu’à ce qu’un jour, il soit impossible pour eux ou pour moi de le sauter, alors, ça aussi, c’est déjà une vieille décision.

La vérité est que je suis extrêmement seule. Physiquement parlant, mais surtout à l’intérieur de moi. Oh, n’allez pas croire que cet état de fait m’afflige. S’il y a bien un truc sur cette misérable planète que je recherche avec avidité, c’est l’isolement. Simplement, parfois, ça me saute aux yeux. Le temps que je passe seule, à marcher sur les chemins, m’éloignant toujours plus de toute forme de civilisation, au point de m’être programmée à me lever le plus tôt possible pour jouir du monde qui m’appartient, à moi seule, avant que les autres n’émergent de leurs songes. Je pars marcher sur les plages, dans les montagnes, sur les sentiers forestiers alors que le soleil se lève, et je reviens après avoir vagabondé 15 km tandis que les autres commencent à peine leur journée. Et je regarde les groupes de touristes, les familles de vacanciers, les couples d’étrangers, et je me demande : Est-ce moi qui suis la plus seule ?

Je crois qu’il existe un implacable isolement en soi, qu’on se traîne jusqu’à la mort, peu importe qu’on soit entouré, aimé, ou même écouté pour de vrai. Aussi loin que je regarde, j’ai toujours été seule dans ma tête. En servant les gens au resto, sur mon vélo quand j’étais petite, en regardant la mer en Espagne, en lisant. En écrivant. Tout ce que je fais en ce moment, c’est juste de laisser sortir au grand jour cette fille qui chemine en détournant le regard quand les autres tentent de l’approcher.

Mais il faut admettre que cet effacement progressif des liens qui me tiennent attachée au reste de l’humanité est en train de faire lever une puissante, très puissante lame de fond. Le petit jeu auquel je me livre pourrait bien me mettre face au cataclysme le plus brutal que j’aie jamais connu. Il existe des signes tangibles de la tempête intérieure que je suis en train d’alimenter. Mais c’est comme un feu qu’on regarde grandir et qu’on nourrit presque machinalement, presque sans y penser. Encore une branche, encore une bûche. Qu’est-ce qu’elles brillent, ces braises ! Comme les flammes sont hautes ! Et cette odeur…

Je sais pas ce qui m’arrive, mais on dirait que je suis en train de m’entraîner, de me préparer pour quelque chose. Bien que très tonique et très résistante (le taff de serveuse a au moins ça de bon), j’ai jamais été ce qu’on appelle une sportive. Ça me dérange pas de marcher pour me rendre quelque part, au contraire, mais l’effort physique pur et dénué de but n’a jamais été mon truc. Eh bien, ça a changé. Insensiblement, une randonnée après l’autre, j’en suis venue à pousser mon corps au-delà de ses limites, chaque jour, sans savoir pourquoi. C’est arrivé lors de cette marche entre Bahia Aguacate et Sapzurro.

D’ailleurs, les préliminaires sont terminés. Il est temps de reprendre le fil du récit.

Des gens qui parlent d’ayahuasca et des fourmis qui filent la patate

Un mec m’avait contactée sur Insta, parce que le couple de Français qu’avait passé quelques jours à l’hostal de mes potes lui avait parlé de moi. Un mec de Sapzurro, un dueño d'hôtel. Le fait que j’écrive sur l’ayahuasca lui avait mis la puce à l’oreille, et il me disait qu’il souhaitait me rencontrer. Sauvage comme je suis, j’ai évidemment attendu le dernier jour, la veille de me barrer, pour me décider à aller voir le bonhomme. C’est pas de ma faute. Je suis comme ça.

Son hôtel se trouvait donc à Sapzurro, village colombien qui se trouve à la frontière du Panama. A 7h du mat j’étais sur la route, pleine d’allant, cheminant le long de la côte avec la forêt à gauche et la mer à droite, observant les timides rayons du soleil jouer entre les cocotiers. J’ai débarqué à Capurgana sans trop savoir si j’allais continuer à pied ou alors me trouver un bateau, mais je suis tombée sur un des primos (cousins), une bande de frangins français super potes avec mes potes à moi, et il se trouve que lui et sa nana colombienne accompagnaient une horde de vacanciers (c’est leur boulot) venant de Medellín jusqu’au bled où je devais aller, en bateau, alors j’ai décidé de profiter de l’occasion. En un quart d’heure c’était réglé, et je foulais le sol de Sapzurro. Le capitaine de la lancha a oublié de me faire payer, en plus. Toujours ça de gagné. J’ai trouvé l’hôtel du mec sans difficulté.

Il a semblé surpris de me voir débarquer comme ça, si bien que je me suis demandé si c’était moi qu’avais mal pigé ses intentions. Vieux, tu veux qu’on cause ayahuasca et écriture, pas vrai ? Bah tu vois, je suis là. Mes manières échappent encore à beaucoup de monde, mais il s’est rapidement mis en selle. Le truc relou, c’est qu’on était sans cesse interrompus par ses clients qui allaient et venaient, et s’incrustaient dans la conversation.

Quel était mon but en me pointant ici ? J’en savais rien. En voyage, j’ai pour habitude de suivre les signes, et je me disais que ce mec-là en était peut-être un. Je me disais qu’il pourrait me recommander un ou deux bons chamans. En même temps, mon attitude face à ça est très ambigüe. Je cherche sans chercher. On me file des pistes que je ne suis pas. Comme si j’attendais un miracle qui tombe du ciel, comme c’était arrivé avec Wish. Une évidence. Ou alors, peut-être bien que, simplement, je pressens que les pistes qu’on me donne ne sont pas les bonnes…

Bref, il m’est vite apparu que mon expérience de l’ayahuasca était bien plus profonde que la sienne, et qu’en réalité c’était plus moi qu’avais des trucs à lui apprendre que l’inverse. Le temps est passé où j’étais à l’affût de tout ce que j’entendais sur le sujet, buvant littéralement les paroles du premier péquenaud qu’avait vaguement tâté de la chose. D’une manière générale, je ne me sens plus aussi jeune que pour mon premier trip. A l’époque, c’était moi la nymphette de service, 20 ans tout vert, excitée et stupide, probablement. Ça me fait un peu bizarre de me dire ça, mais maintenant c’est moi l’ancêtre. C’est moi qui peux me positionner face aux blancs-becs que je croise en causant comme une matriarche qui sait de quoi elle cause, justement, pour le voyage comme pour l’ayahuasca.

Y avait un jeune type qu’était là aussi, avec qui j’ai discuté un moment. Une sorte d’allumé à l’origine indéfinissable (Argentin, peut-être, même s’il n’avait pas l’accent), qu’avait l’air de tâter d’un peu tout (toutes les drogues et toutes les médecines), qu’était pas désagréable, ma foi.

Mais soyons franc, l’un dans l’autre, et bien que le dueño et l’autre gars étaient charmants, je peux pas dire que j’en ai retiré grand-chose. Tant pis. Quand on nourrit aucun espoir, y a pas de déception. Le dueño, lui, était tout de même déçu que je reste pas. Sans doute qu’il s’attendait à choper une nouvelle cliente, en réalité… Loupé. Je lui ai appris que je me barrais le lendemain, et même à l’instant même, en fait. Il était bientôt midi et j’avais déjà décidé de me taper toute la route de retour à pince jusqu’à Bahia Aguacate, et entre-deux je voulais bouffer et me balader un peu dans le village. Un bien joli village, en vérité, qu’aurait mérité que je squatte là un moment, mais tant pis. Ça faisait déjà plusieurs jours que la route m’appelait, et j’avais hâte de la retrouver.

Un burger et une bière plus tard, j’étais donc sur le chemin qui coupe à travers la montagne pour rejoindre Capurgana. Un chemin qui rigole pas. Ça monte et ça monte, en pleine chaleur et en pleine humidité, évidemment. J’en étais à me demander pourquoi je m’infligeais ça, quand j’ai senti une drôle de douleur au pied. Une morsure. J’ai tout de suite fait le lien avec la colonie de fourmis que je venais de croiser. En tongs. J’ai regardé mon pied gauche en sentant soudain la même douleur au pied droit. Il fallait faire un choix. Mon gros orteil gauche était attaqué par une fourmi géante en train d’essayer de mordre à travers la corne (Dieu bénisse mes pieds cornés par des mois de service !). J’ai miséré à mort pour la détacher de là en criant LA PUTAIN DE TA RACE, avant de m’attaquer à celle de droite, qui s’accrochait à la chair tendre de mon troisième doigt de pied, par au-dessus. Avant de réaliser que j’en avais plein d’autres agrippées à ma tong, dans le caoutchouc. Ça a pas été simple de toutes les virer de là, et longtemps après j’étais encore en train de vérifier que je les avais bien toutes éliminées. Mais ces fourmis ont été la cause d’un effet que je ressens encore aujourd’hui. Après leur assaut, je me suis mise à marcher comme une furie, peu importe à quel point ça montait, à quel point je transpirais, à quel point mes cuisses me faisaient mal. J’avais trouvé un second souffle, et ce souffle, il me possède désormais tout entière, dès le début de mes randos. C’est très bizarre, en fait.

Ce jour-là, j’ai marché presque 29 kilomètres. Et depuis, on dirait que je tente chaque jour de dépasser ce record.

Un vrai baroudeur doit savoir modifier ses plans en un claquement de doigts

Une demi-heure avant de prendre le bateau pour quitter mes potes et cet hostal où j’avais passé deux semaines, il pleuvait à mort, exactement comme le jour de mon arrivée. La boucle était bouclée, et au fond ça me semblait logique. Mais la pluie a eu la clémence de s’arrêter avant le décollage. Mon objectif du jour était Necoclí, où j’imaginais rester une nuit avant de me relancer dans la folie des bus. Débarquée là-bas, j’ai eu l’idée saugrenue de ne pas prendre de moto pour me rendre à l’un ou l’autre hôtel qu’on m’avait conseillé, mais de longer la plage avec mon gros sac, mes coups de soleil et le sel des vagues que je m’étais reçues qui me piquait la gueule… persuadée que je tomberais sur ces hôtels rapidement. Hum.

En effet, au bout d’une demi-heure de marche, j’ai fini par tomber dessus, harassée, rouge écrevisse, pour m’apercevoir qu’ils étaient tous complets (haute saison), et que de toute manière, la ville entière était en proie à une violente coupure d’eau qui ne me permettrait jamais de me laver de ce sel et de cette sueur… OK, on y va pour un brutal changement de programme !

Si y a bien un truc que le voyageur aguerri doit être capable de gérer, c’est ça. Paumé au milieu de nulle part ou découvrant soudain ses précieux plans foulés au pied pour je ne sais quelle raison, le baroudeur doit savoir rebondir rapidement et bouleverser ses projets -peu importe à quel point il y tient- comme s’ils n’avaient tout simplement jamais existé. J’ai donc pris une moto pour le terminal (enfin, disons, l’endroit d’où partaient les bus pour le Nord, en plein sur la grand-rue), repoussant sans ménagement les ayudantes (ceux qui accompagnent le chauffeur de bus en gueulant partout le nom de la destination de l’engin, chargeant les bagages, récoltant les sous, haranguant à tout va les malheureux piétons qu’ont rien demandé) qui se jetaient déjà sur moi en criant : CARTAGENA, MONTERIA, SANTA MARTA, pour m'asseoir sur un muret au milieu des pots d’échappement, de la poussière, de la chaleur carabinée et des vrombissement de moteurs, m’allumer une clope et consulter mon guide.

OK. Le plus logique à faire, c’était de se rendre à Montería, bled sans intérêt, mais qui avait l’avantage de pas être trop loin (je fantasmais sur une douche) et surtout d’être à la jonction de l’itinéraire qui m’arrangeait le mieux. J’ai écrasé ma clope, me suis dirigée vers un des ayudantes, et j’ai fait : OK. Montería.

Un hôtel en face du terminal, l’odeur du gasoil et la vérité poussiéreuse du road trip

Pourquoi s’emmerder à trouver un hôtel dans le guide, prendre un taxi et s'exiler au cœur d’une ville dégueulasse quand tout ce dont on a besoin est une douche et un lit ? Une fois de plus, mon expérience m’a dépannée sur ce coup-là. Quand j’ai senti qu’on arrivait au terminal, j’ai ouvert grand les yeux et j’ai repéré un hôtel juste à côté. Parfait.

Très bonne aubaine. Il coûtait que dalle, la chambre était dotée d’un ventilateur ultra-puissant (indispensable dans ce bled étouffant de la mort), et la douche coulait bien. Bordel, j’avais pas besoin de plus ! J’ai consulté mon guide pour ma journée du lendemain. Le bled que je visais était pas à plus d’une heure et demi de route.

J’ai fumé des clopes sur la coursive en matant la rue. Y avait un comedor (petit restaurant) où ils te servent du gras 24h/24 juste en bas, et l’odeur des hydrocarbures mêlée de poussière me remontait depuis là où j’étais postée. Ça m'a rappelé des scènes du passé, ces hôtels impersonnels où t'atterris parfois sans l’avoir prévu, en transit, comme un fantôme coincé dans l’entre-deux Monde. Une ombre furtive que personne ne remarque, qui n’existe pas vraiment, parce qu’elle ne laisse aucune marque nulle part.

Et je me suis demandé si c’était pas ça, le vrai voyage.

Un lieu mystique au bord du Río Sinú

J’ai passé une nuit bizarre, peuplée de rêves étranges, et à 6h30 du matin j’étais déjà en train de descendre les marches de l’hôtel pour me rendre au terminal. Mais j’ai même pas eu le temps de l’atteindre que j’étais déjà dans un bus. C’est marrant comment ça marche ici. En France le chauffeur te récupérerait jamais au bord d’une route comme ça, si t’es pas en train d’attendre religieusement à l’arrêt. Ici, ils te chopent n’importe où, et te font descendre où tu le souhaites.

Bref, j’étais en partance pour Lorica, un bled qu’est pas du tout répertorié sur les guides. Et je dois avouer que ça faisait du bien qu’y ait aucun gringo à l’horizon. Mon voisin de bus m’a prise en main et m’a trouvé une moto pour me conduire à l’hôtel qu’il avait élu pour moi. Ça m'arrangeait bien, j’avais rien réservé, et c’est toujours un peu délicat de dire au mec chargé de te conduire : Amène-moi dans l’hôtel de ton choix, bien que je l’ai fait plus d’une fois. Mais on a parfois des mauvaises surprises. Je pensais que j’étais face à l’une d’entre elles quand la moto m’a fait descendre. On était juste à côté de l’église, à deux pas de la place centrale (là où se trouvent en général les trucs les plus chers) et l’hôtel avait l’air tellement clean que j’espérais pas une seule seconde qu’il soit dans mes prix.

J’en revenais pas quand le type de l’accueil m’a annoncé le montant, tout en glissant que la piaule était climatisée (limite indispensable, vu la chaleur dans ce bled). Je sais pas si vous pouvez imaginer le soulagement du gringo quand il se dégote une chambre de luxe dans ses prix, avec un petit balcon où il peut cloper en matant l’animation de la plaza mayor (place principale), une panaderia (boulangerie) à deux pas, et le fleuve en contrebas…

Il était très tôt, à peine 9h, et je suis tout de suite ressortie pour aller explorer mon nouvel environnement et me taper un café et un croissant tout chaud. L’énergie qui faisait vibrer le cœur de cette ville était d’une nature particulière : marché très vivant avec ses nombreux comedores donnant sur le fleuve, gens flânant sur le malecón (balade au bord de l’eau) à toute heure, chaleur sèche des petites rues poussiéreuses dont les murs des quelques bars et commerces s'ornent de graffitis, barques prenant l’eau le long des rives, architecture des porches et des fenêtres aux reflets arabes, et cette église colorée qui domine la place, pareil que dans toutes les villes d’Amérique latine d'ailleurs, mais qui justement offre un côté réconfortant, n’importe où que tu te trouves…

Je me suis baladée longuement, revenant à l’hôtel pour me rafraîchir, et ressortant parce que je devais encore tout voir, tout sentir… Le soir en particulier, lorsque l’air devient enfin respirable et que le fleuve fait ondoyer ses couleurs au coucher du soleil, l’âme de cet endroit révèle l’ensorcellement caché qu’on pouvait sentir ou deviner pendant la journée. L’esprit se tait, et il respire, lui aussi.

Être seul dans une ville inconnue à la tombée du jour, et s'imprégner d’une énergie étrangère, c’est quelque chose de sacré quand on voyage. J’ignore à quelle partie de nous-mêmes ça nous connecte, mais on se sent plus que jamais nomade dans ces cas-là. Ce qu’on appelle bêtement citoyen du monde, je crois.

Putain de haute saison !

J’aurais dû sentir venir la merde quand je me suis rendue à San Bernardo del Viento le lendemain, village en bord de mer censé être la tranquillité même. Ouais, eh bien non. La plage était envahie de vacanciers locaux, et puisque je déteste me retrouver au milieu d’un tas de gens, je me suis contentée de marcher sur le sable des heures et des heures en faisant quelques pauses jus de fruit, avant de m’en retourner à Lorica, un poil déçue, en retrouvant le même chauffeur de moto qu’à l’aller. C’est marrant, mais peu importe les déceptions que je peux rencontrer en chemin : quand il s’agit de faire de la route, j’oublie absolument tout ce qui vient de se passer pour être dans le pur présent. Les senteurs de cette côte caribéenne sont vraiment incroyables, et j’aurais bien du mal à décrire ce que ça fait d’être perchée sur une moto en observant la végétation, les rivières, les petites maisons et les cimetières colorés comme si on m’offrait le droit d’accéder à l’intimité d’une vie qui ne sera jamais la mienne. Comme… goûter en secret à différents aspects de l’existence.

De retour à l’hôtel, un brin inquiète quant à cette histoire de haute saison en train de monter en puissance, j’ai tenté tant bien que mal de trouver un hôtel pour le prochain village que je visais sur Booking, mais tout paraissait saturé, ou bien carrément hors de prix. Ça sentait de moins en moins bon…

J’ai laissé tout ça de côté pour aller savourer une dernière fois les ondes mystiques de Lorica…

Et le lendemain j’étais dans un bus, qui lui aussi m’a paru super cher, alors de deux choses l’une : soit je me suis fait enfler, mais grave, soit les prix triplent pendant les vacances. Avec le recul que j’ai maintenant, je dirais que c’est la deuxième option. Ces périodes de fêtes et de vacances ont toujours été ma hantise, et voilà que, comme une bleue, je me retrouvais encore une fois en plein dedans ! Y serait peut-être temps que j’apprenne à calculer un peu mieux mes itinéraires en fonction des périodes…

Jesus à moto, trois bières de trop et un mal de tronche légendaire

Arrivée à San Onofre, ville d’où partent les motos pour Rincón del Mar, j’ai pas eu le temps de dire ouf que j’étais à l’arrière d’un type qui m’y conduisait, en me faisant déjà un gringue éhonté. Oh, je dis pas, c’était un sacré beau Black, et flirter avec lui n’avait rien de désagréable. Au fond, je trouvais ça limite reposant qu’il soit aussi direct, ça nous épargnait les ronds de jambes habituels en matière de séduction.

- T’aimes pas les Morenos (Noirs) ?

- Si. Enfin je veux dire, j’ai jamais essayé, mais…

- Moi non plus j’ai jamais essayé une Française. J’aimerais essayer avec toi. Comment tu t’appelles ?

- Zoë.