Hunter S. Thompson : La Voie du Gonzo

Hunter S. Thompson, c’était un malade. Le journaliste le plus déjanté que la Terre ait jamais porté. Ses articles écrits à la première personne, ultra-subjectifs, ressemblent au délire hallucinatoire d’un chtarbé en phase aiguë de delirium tremens. Et pourtant… Si ce mec est devenu l’icône la plus freestyle de la contre-culture, une véritable idole pour tout misérable journaleux affublé d’une machine à écrire, c’est pas pour rien. Sa plume sauvage et incendiaire, son style légendaire et inimitable, et sa vision sarcastique unique d’une Amérique au moins aussi dépravée que lui ont fait de lui le Freak le plus incontournable de tous les temps…

Hunter S. Thompson, c’était un malade. Le journaliste le plus déjanté que la Terre ait jamais porté.

Ses articles écrits à la première personne, ultra-subjectifs, ressemblent au délire hallucinatoire d’un chtarbé en phase aiguë de delirium tremens. Et pourtant…

Si ce mec est devenu l’icône la plus freestyle de la contre-culture, une véritable idole pour tout misérable journaleux affublé d’une machine à écrire, c’est pas pour rien.

Sa plume sauvage et incendiaire, son style légendaire et inimitable, et sa vision sarcastique unique d’une Amérique au moins aussi dépravée que lui ont fait de lui le Freak le plus incontournable de tous les temps.

Quand on tient un blog qui cause liberté, desperados, art et dope, à un moment ou à un autre, notre fameux Docteur en Journalisme Gonzo s’impose comme une évidence (en fait je pense à lui depuis le début, ce qui fait de lui une sorte de Père Fondateur, j’imagine). Et puisque, selon ses propres mots, quand on démarre un plan drogue, la tendance, c’est d’y aller à fond, je vais pas vous ménager.

Qui était Hunter S. Thompson ?

Vous allez tout savoir sur ce journaliste complètement barré, accro à la dope et au Wild Turkey, qui maniait la plume aussi bien que les flingues !

A la fin de cet article, vous vous demanderez comment vous avez fait pour vivre jusque-là sans jamais avoir goûté à la distorsion de la réalité que ce mec crée tout autour de lui partout où il passe…

Et si vous n’êtes pas trop bêtes, vous vous procurerez les livres de ce reporter désaxé aussi imprévisible que réjouissant.

Buy the ticket. Take the ride.

GONZO, WHAT THE FUCK ?

Le vrai reportage gonzo exige le talent d'un maître journaliste, l’œil d'un photographe artiste et les couilles en bronze d'un acteur.

Si le terme Gonzo était un arbre, alors Hunter S. Thompson serait le chien qui a pissé tout autour pour le marquer comme son territoire, observant d’un œil amusé les autres cabots tentant timidement de s’en approcher.

Ce n’est pas lui qui a inventé ce mot, mais seul lui est parvenu à en faire sa marque de fabrique, jusqu’à devenir son unique représentant et porte-parole.

Gonzo, c’est le dernier poivrot encore debout après une nuit de biture, celui qui continue à saouler ses potes écroulés sur le comptoir ou accrochés à la cuvette des chiottes avec ses monologues décousus, demandant à 7h12 du matin où se trouve l’after. Quand on connaît la descente légendaire qu’avait ce mec, qui vivait quasiment une bouteille de Wild Turkey à la main, on peut dire que ça lui va bien.

Mais Gonzo, c’est surtout une forme de journalisme.

Ouais, avant d’être écrivain, Hunter était surtout journaliste, et c’est d’ailleurs ce qui le caractérise le mieux, ayant toujours galéré à pondre une œuvre qui n’ait été commandée par un quelconque journal auparavant. Mais vu sa personnalité tapageuse et insoumise, fatalement, quand H.S.T. part pour un reportage, on ne peut pas s’attendre à recevoir un article propret et ordinaire.

C’est simple, ce mec n’a jamais été sage. Même tout gosse, c’était un vrai fils de pute : mise à sac de stations-service, faux kidnapping, destruction de boîtes aux lettres… Et puis plus tard à l’armée, en tant que chroniqueur sportif, où il a commencé à développer son style subjectif, bien loin du ton basique et détaché des revues habituelles, affirmant haut et fort ses opinions politiques alors qu’on lui avait rien demandé, jusqu’à se foutre à dos toute la base… Comme le dit McKeen, son biographe, dans Hunter S. Thompson Journaliste & Hors-la-loi :

Il incarne un personnage de journaliste moderne, toxicomane et déjanté, qui n’hésite pas à se mettre en scène comme l'élément principal de ses reportages.

Et c’est justement ça le pivot de l’histoire : dans tous ses articles, Hunter S. Thompson est au centre du récit.

Bien loin d’un reportage qui se veut rationnel et impartial, animé d’un ton impersonnel pour coller au plus près des faits, ce mec aimait se retrouver en plein milieu du truc, impliqué jusqu’au cou. Pire encore, ses reportages, invariablement, finissaient par devenir la furieuse épopée désespérée d’un pauvre journaliste accablé par l’ampleur de sa tâche (et probablement aussi par toute la dope qu’il s’enfilait), à moitié incompétent et toujours complètement à balle, luttant pour parvenir à faire son boulot.

En d’autres termes : trouver l’histoire devenait l’histoire elle-même. Et Hunter se retrouvait à écrire sur la difficulté d’écrire.

Mais au fond, cette manière carrément nouvelle d’aborder le journalisme lui offrait un avantage certain sur ses confrères. Au-delà de son style survolté et de ses aventures déchaînées (que les lecteurs adoraient), son angle d’attaque l’autorisait à poser des questions bien loin des clichés langue de bois et de la nécessité de citer ses sources, qu’il en profitait pour remettre en question, d’ailleurs. En gros, il transformait ses lecteurs en complices, se rapprochant d’eux, les faisant entrer dans la danse de la collecte des faits.

Ce dont je parle, dans le fond, c’est de la Réalité Mécanique du Journalisme Gonzo… soit la Subjectivité Totale par opposition à cette exigence bidon d’Objectivité.

Sous ses faux airs de timbré à la masse peinant à “couvrir l’évènement”, H.S.T. était en réalité un génie de l’audace et de l’astuce. Et surtout, un très sérieux citoyen, vraiment au fait de la politique, et engagé, de surcroît. Mais le truc, c’est qu’il osait dire (et même crier) la vérité, révélant les aspects les plus immondes des politiciens et des Américains en général. Même si ouais, on se souvient surtout de lui pour ce personnage hilarant qu’il dépeignait lui-même ainsi : journaliste au bout de sa vie, sans cesse tourmenté par les délais, barattant un article, fourrant du charabia tordu dans le Mojo Wire (sorte de faxe), victime de deadlines brutales, à la merci d’éditeurs sauvages et obscènes à l’autre bout de la ligne.

RAOUL DUKE, ALTER (ATION D’UN) EGO

Un journaliste plongé dans le gonzo est comme un junkie ou un chien minable ; il n’y a pas de remède connu.

Ceux qui ont lu ou vu Las Vegas Parano (adapté au cinoche par Terry Gilliam avec Johnny Depp en Thompson et Benicio del Toro en Acosta) n’ont pas pu oublier ce fameux Raoul Duke, alter ego d’Hunter, nom de plume sous lequel il écrivait souvent.

Si vers la fin de sa vie ce personnage lui a franchement couru sur le haricot (d’une, les fans étaient incapables de faire la différence entre lui et le vrai Hunter, et attendaient de lui qu’il se comporte exactement comme ce dégénéré irrécupérable. De deux, Duke s’est transformé en personnage d’une bande dessinée, Doonesbury de Garry Trudeau, sorte de drogué patibulaire largement inspiré par l’aspect public de Hunter, ce qui avait le don de le pousser à la limite de l’effondrement nerveux pour cause de rage infernale), il avoue lui-même que cet alter ego était le véhicule adéquat pour s’exprimer. Et chez H.S.T., ce terme signifie “dire ce que personne d’autre n’oserait dire”.

C’était moi qui parlais, vraiment. C’était mes citations.

On n’en doute pas, vieux, et c’est d’ailleurs ce qui fait que sa voix était unique et si remarquable.

A cette époque (les années 60, en gros), le Nouveau Journalisme émergeait, avec des gens comme Tom Wolfe par exemple (je ne peux que vous inciter à lire Acid Test. Vraiment.), figure de proue incontestée qui a entraîné Norman Mailer et Truman Capote dans son sillage, marquant une ligne bien nette avec le journalisme de base. Des enquêtes nerveuses, des reporters immergés jusqu’à la gueule dans l’évènement, possédant leur propre ton, leur propre vision dénuée de cette recherche acharnée d'objectivité chère au journalisme mainstream ennuyeux au possible.

Mais même au sein de cette mouvance, Hunter S. Thompson était différent, “métayer du Gonzo”, traçant sa propre route, n’écoutant que sa muse à lui. En vrai autodidacte qu’il était, il ne copiait personne.

Et ça marchait. Ça marchait même du feu de Dieu. Quand Jan Wenner, directeur et rédacteur en chef du magazine Rolling Stone, a enfin reconnu son potentiel (et le fric qu’il pourrait se faire grâce à lui), après des années de vaches maigres et de lutte frénétique auprès des éditeurs et directeurs de feuilles de choux, la carrière d’Hunter a fusé vers le firmament jusqu'à le transformer en légende. A partir de là, les lecteurs étaient accros.

Peu importe ce qu’il écrivait, parce que peu importait l'évènement qu’il était supposé couvrir : l'évènement, c’était lui.

Il écrivait sur les difficultés qu’il y avait à être lui, et les gens en redemandaient. Ça, c’est du génie. Quand le style d’un auteur est si percutant, sa vision du monde si unique, que tout ce qui compte, c’est sa manière de raconter, même s’il s’agit de la foire au bétail d’un bled de L’Iowa.

Le seul compte-rendu qu’il avait à faire, en définitive, c’était sur lui-même. Et connaissant les propensions du bonhomme à provoquer une tornade n’importe où qu’il aille, on savait que tout finirait mal, et que lui-même finirait presque à terre, accablé de malchance, assailli par les bizarreries d’un monde encore plus fou que lui, à s’acharner pour écrire un papier dont le sens primaire s’enfuyait de plus en plus loin…

Hunter entraînait ses lecteurs dans sa folie. Et à ses côtés, le monde changeait radicalement de face.

ALCOOL, DROGUE ET DEPRAVATION

Je déteste me faire l'avocat des drogues, de l'alcool, de la violence ou de la folie, mais en ce qui me concerne, ça m'a toujours réussi.

Ouais, H.S.T. se défonçait et picolait pour de bon. Peut-être pas autant que ce fameux Raoul Duke (il a lui-même admis que Las Vegas Parano est une fiction qui n’a pas été écrite sous l’emprise de la drogue), mais vraiment pas loin derrière.

Quelqu’un l’a décrit comme un croisement à demi-fou entre un ermite et un diable de Tasmanie. L’image me semble rudement bonne.

Imaginez un mec qui se lève vers 16h de l’après-midi, demande à sa femme de lui faire un petit-déj monstrueux à base d’œufs brouillés, de saucisses et d’une demi-douzaine de pamplemousses, qui passe le reste de l’aprem dans son transat à fumer des clopes, des joints et à s’enfiler quatre sortes d’alcool, avant de se traîner vers sa machine à écrire, vers 2 ou 3 heures du matin, en continuant à picoler et en s’enfilant des amphés jusqu’aux petites heures du jour, pianotant comme un acharné, et ce, parfois, pendant des jours et des jours d’affilée sans dormir, aussi. Voilà.

On dira ce qu’on voudra, mais Hunter était quand même une sacrée machine de guerre, à tel point que Ralph Steadman, célèbre illustrateur gallois connu pour ses caricatures outrancières, hideuses et hilarantes, qui lui a servi d’acolyte pour plusieurs reportages, était soulagé de ne pas partir avec lui pour Vegas, tant il craignait de ne pas en revenir (faut dire qu’une fois H.S.T. lui avait fourgué de l’acide sur un bateau et ça avait dégénéré, sans compter la démence qu’avait été le premier évènement qu’ils ont couvert ensemble, le Derby du Kentucky).

Parlons-en, de Las Vegas Parano, “une équipée sauvage au cœur du rêve américain”.

A la base, l’idée (officielle) était d’écrire un article sur la Mint 400, course de moto dans le désert du Nevada, puis sur une convention de procureurs anti-drogue, et, enfin, on sait ce que ça a donné… Oui, l’œuvre la plus folle et la plus aboutie de Thompson, accompagné d’Oscar Acosta (son Avocat a vraiment existé, et je vous recommande de lire Mémoires d’un Bison, seule œuvre de ce mec disparu une nuit en mer alors qu’il était à bord d’un cargo de contrebandiers entre le Mexique et les States, et par ailleurs activiste intraitable du Chicano Power et brillant avocat), que Hunter décrit en ces termes :

Un dangereux voyou avec une tête pleine d’acide Sandoz, un 357 Magnum chargé la ceinture, un homme de main/garde du corps toujours à ses côtés, et la déconcertante habitude de vomir sous la véranda, comme des projectiles, des geysers de sang rouge vif toutes les trente ou quarante minutes, ou chaque fois que son ulcère ne pouvait plus accueillir davantage de tequila.

Grâce au personnage fictif de Raoul Duke, Hunter repousse bel et bien toutes les limites du Nouveau Journalisme, comme le dit son biographe, et Las Vegas Parano est devenu ce récit spectaculairement déjanté de la quête du rêve américain, avec un narrateur au cerveau bouffé par les drogues, qui ne dormira pas tout du long de la semaine de cette terrible aventure journalistique. Et si écrire a toujours été compliqué pour ce Gonzo Boy, en rédigeant Vegas, il a déclaré se sentir comme défoncé :

Je n’ai pas encore trouvé de dope qui vous fasse monter aussi haut qu’être assis à un bureau à écrire.

Et j’ajouterai que lire ce bouquin déclenche le même effet.

Le fait est que bien peu d’artistes sont en mesure d’assumer pleinement, voire d’incarner véritablement, le personnage ou l’alter ego qu’ils ont créé. Si H.S.T. était fou d'Hemingway, c’est clairement parce que, comme le souligne Haruki Murakami, Hemingway faisait partie de ces auteurs qui se nourrissent de choses exceptionnelles pour avoir du combustible d’écriture. Et qui d’ailleurs, finissent par s'essouffler sur le tard quand ils vieillissent. Hunter est pile poil dans cette mouvance.

Allez, voici un extrait d’une lettre écrite à un ami, histoire que vous pigiez à quel point ce mec était barré :

Mais ce n’est pas juste ce larcin sans queue ni tête ; la soirée dans son ensemble a été l’une des plus effrayantes et des plus typiques depuis belle lurette. Elle a commencé vers 5 heures, quand je me suis mis à picoler, et s’est terminée ce matin vers 5 heures quand je me suis écroulé dans mon canapé. Pendant ces douze heures, j’ai réussi à me brouiller avec plusieurs personnes du boulot, à me ridiculiser avec la fille avec laquelle je sors, à dépenser 6 dollars en taxis, à descendre une bouteille de scotch, à me vautrer à peu près cinq fois dans la fontaine du Plaza avant que la police ne m’en sorte - j’ai été à deux doigts de passer la nuit au tombeau (en taule) -, à réveiller les habitants de tout un immeuble à l’angle de la Cinquième Avenue et de la Cinquante-Cinquième Rue, à terroriser un appartement rempli de nanas que je connais dans ce même immeuble, à m'aliéner sauvagement les deux compagnons qui s’étaient tapé toute cette odyssée avec moi, et à paumer une journée entière d'écriture à cuver, le lendemain.

Légende vivante, cinglé cramant la vie par les deux bouts, incapable de ne pas payer de sa personne pour son art, Thompson, depuis Hell’s Angels, qui l’a véritablement lancé, s’implique tant et plus dans la voie qu’il a choisie.

Quel journaliste aurait osé s’infiltrer chez les Angels, démons furieux des routes californiennes, réputés pour leur violence et leur absence de morale, pendant un an, pour écrire un papier sur eux, un article (qui s’est transformé en livre) qui ne se contente pas de répéter les clichés mensongers et faciles circulant sur le compte de cette bande de hors-la-loi chevelus, mais qui creuse en profondeur, allant jusqu’à accueillir des Angels dans son salon avec sa femme et son gosse dans la chambre d’à côté ?

Personne. Mais lui, il l’a fait.

Comme le confesse Ralph Steadman après la couverture du Derby du Kentucky (très justement titré The Kentucky Derby Is Decadent and Depraved) :

Ce n’est pas autour de nous que nous avons déniché le visage “décadent et dépravé”. Nous avons simplement regardé dans le miroir, c’est là que nous avons vu la décadence et la dépravation.

Sans doute s’agit-il du prix à payer pour aller au bout de la voie qu’on a choisie.

Et en vérité, ça paye. Cet article sur le Derby est considéré comme révolutionnaire dans l’histoire du journalisme, celui qui fonde véritablement le journalisme Gonzo. Quand on connaît le background du truc (Ralph et Hunter, entre dope, alcool et scandale, ont à peine assisté à la course, et Hunter a dû utiliser de vagues notes gribouillées à la va-vite et incohérentes pour le rédiger), il est stupéfiant de constater que ce texte ait pu devenir une sorte de nouvelle norme. C’est fou, hein, le pouvoir du freestyle et de l’originalité ?

Mais je tendrais à croire que quand Thompson écrit, au sujet de son avocat dans Las Vegas Parano :

Prototype personnel de Dieu, mutant à l’énergie dense jamais conçu pour la production en série. Il était le dernier d’une espèce : trop bizarre pour vivre mais trop rare pour mourir…

… c’est en réalité à lui-même qu’il fait référence.

Et peut-être à tous ces freaks qui osent aller au-delà des lois.

STYLE : YEAH BABY, YOU GOT IT…

La musique a toujours été pour moi une question d’énergie, de carburant. Les gens sentimentaux parlent d’inspiration, mais en fait ils veulent dire carburant.

Et on en arrive à son style, qui fait entièrement partie de ce qu’il est.

Chacune de ses déclarations, privées ou publiques, mériteraient de figurer dans un roman, et nombre d’entre elles sont devenues cultes, tant sa manière d’être et de parler est la même que la voix qu’on écoute dans ses livres.

Ses répliques les plus connues pourraient même constituer des slogans du Freak Power, ou du moins de tout desperado qui se respecte. Même les lettres dont il inondait… tout le monde (un bon nombre réunies dans Gonzo Highway, correspondance la plus savoureuse qui soit. Hunter savait qu’il allait être connu, il écrivait pour la postérité, et a donc pris soin, depuis son plus jeune âge, de faire des copies carbone de TOUTES ses lettres) méritent le prix du style le plus wild et le plus enragé de cette fichue planète. Ses injures en particulier font preuve d’un esprit venimeux, vif et sournois, qui manie les métaphores comme un sabre laser pour laisser ses interlocuteurs sur le carreau, ahuris et déconcertés par sa verve cinglante et précise (je rigole pas, lisez Gonzo Highway, j’ai pas la place ici pour reproduire ses lettres désopilantes et incendiaires).

Et ça se retrouve dans ses autres textes, évidemment. Les beaufs, les crétins et l’Amérique en général en prennent tous pour leur grade, pas de jaloux.

Son regard d’aigle acéré, aussi précis qu’une balle, dresse le tableau d’un pays noyé dans l’absurde et le grotesque, qui sonne incroyablement vrai...

Mais entre les phrases assassines débitées avec un rythme de mitraillette et les divagations hilarantes d’un drogué éberlué par la life, on trouve aussi de sublimes envolées dont la poésie et le cœur, je dirais même la foi, font fulminer de jalousie les tentatives émasculées de ses confrères. Comme le dit un critique du New York Times :

Presque tout ce qu’il écrit fait pâlir ce qui se publiait à l’époque.

Voici l’exemple le plus connu, le plus révélateur de ce type d’envolée, qui se trouve dans Las Vegas Parano :

Étranges souvenirs par cette nerveuse nuit à Las Vegas. Cinq ans après ? Six ? Ça fait l'effet d'une vie entière, ou au moins d'une Grande Époque - le genre de point culminant qui ne revient jamais. San Francisco autour de 1965 constituait un espace-temps tout à fait particulier où se trouver. Peut-être que ça signifiait quelque chose. Peut-être pas, à longue échéance… mais aucune explication, aucun mélange de mots ou de musique ou de souvenirs ne peut restituer le sens qu'on avait de se savoir là et vivant dans ce coin du temps et de l'univers. Quel qu'en ait été le sens…

L'histoire est dure à connaître, à cause de toute la merde qu’on rajoute ; mais même sans être sûr de l’“histoire”, il paraît totalement sensé de penser que de temps à autre, l’énergie de toute une génération mûrit en une longue et belle fulguration, pour des raisons que personne ne comprend vraiment sur le coup - et qui rétrospectivement, n’expliquent jamais ce qui s’est en fait passé.

(...)

Il y avait de la dinguerie dans toutes les directions, à n’importe quelle heure. Si pas de l’autre côté de la baie, alors en traversant le Golden Gate ou en descendant la 101 sur Los Altos ou La Honda… On pouvait faire naître des étincelles partout. Il y avait un fantastique sens universel que tout ce que nous faisions était bien, d’être en train de gagner…

Là était, je crois, le moteur - ce sens de la victoire inévitable sur les forces de la Vieillesse et du Mal. Non pas dans un quelconque sens mesquin ou militaire ; nous nous passions de cela. Notre énergie allait simplement l’emporter. Ce n’était pas la peine de se battre - de notre côté ou du leur. C’est nous qui avions la force d'impulsion ; nous chevauchions la crête d’une vague haute et magnifique…

Et maintenant, moins de cinq ans après, vous pouvez grimper sur une colline escarpée de Las Vegas et fixer l’Ouest, et avec les yeux qu’il faut, vous voyez presque la ligne de haute marée - cet espace où la vague finit par se briser avant de redescendre.

Et puisqu’on est parti dans les citations grandioses, en voilà une, toujours dans le même livre, qui symbolise l’aspect dope, ce coup-ci :

Là réside l’avantage principal de l'éther : il vous fait vous comporter comme le soûlard du village dans quelque primitif roman irlandais… perte totale de toutes capacités motrices de base : vision embrouillée, aucun équilibre, langue paralysée - rupture de toute coordination entre corps et cerveau. Ce qui ne manque pas d’intérêt, car le cerveau continue à fonctionner plus ou moins normalement… à dire vrai, vous vous voyez vous comporter de cette déplorable manière, mais vous ne pouvez rien y faire. Mais personne ne peut tenir l’autre trip - la possibilité que le premier débile venu avec un dollar quatre-vingt-dix-huit en poche entre au Circus-Circus et apparaisse soudain en plein ciel par-dessus le centre de Las Vegas en faisant douze fois la taille de Dieu et hurlant ce qui lui passe par la tête. Non, ce n’est pas une bonne ville pour les drogues psychédéliques. La réalité elle-même y est trop déformée.

Le schéma récurrent de ses textes est donc, comme le dit McKeen : sa place au centre de l’histoire, la présence d’envolée dans le fantasme, et le recours à un comparse. Et le schéma récurrent de son processus d’écriture : seul dans un motel avec sa machine ou entouré de gens chez lui, des amphés et du Wild Turkey à gogo, nourri de rock et de cigarettes, parfois s'enchaînant 100 heures de taff ininterrompu sans dormir (comme pour Hell’s Angels), mais le plus souvent… galérant pour écrire.

Faut comprendre que, pour lui, écrire était une performance, qu’il soit seul ou entouré. Un ami décrit sa procédure :

Il s’asseyait à la table avec une Selectric devant lui, coudes bien sur les côtés, et puis il avait cette espèce de décharge électrique et il se mettait à taper. Une phrase, puis il attendait de nouveau, les bras dehors, il avait une nouvelle décharge et il tapait une autre phrase (...) ce qu'il essayait de faire, c’était contourner les points de vue pesants, les idées reçues, les clichés, tout ça pour parvenir à quelque chose davantage lié à son inconscient et à sa perception immédiate des choses. Il voulait en quelque sorte sortir la phrase avant que quoi que ce soit n'interfère avec elle en fait de convention ou de préconception. L’idée de base était que l’histoire fonctionnerait comme une sorte de moteur à combustion interne, avec tout du long un flux constant d’explosions d'intensité plus ou moins égale.

Cette citation révèle l’essence qui nourrit son style. L’expression la plus pure et la plus directe d’une vision, débarrassée des clichés, libérée de toutes normes ou conventions, même personnelles. Une création en lien direct avec l’inconscient.

C’est ce que j’essaie de dire au sujet de cet homme. Sa démarche était fondamentalement honnête. Et quand il a compris qu’il pouvait “s’en sortir” (terme très important pour lui, qui signifie à la fois “s’extirper des situations merdiques” dans lesquelles il se trouvait sans arrêt et à la fois “s’en sortir en tant qu’écrivain”, c’est-à-dire écrire réellement ce que vous voulez écrire) en créant une œuvre qui lui corresponde, en adéquation avec lui et ses valeurs, il a totalement abonné l’idée de se mouler dans le schéma classique de l’article qu’attendaient des gens de chez New York Times par exemple. Et il a enfoncé le clou encore plus fort, affirmant toujours plus cette personnalité singulière et hors du commun suscitant la vénération de hordes de fans.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de te dire ce que j’éprouve envers le principe d’individualité. Je sais que je vais devoir passer le reste de ma vie à l’exprimer d’une manière ou d’une autre, et je pense que j’y parviendrai au mieux sur les touches d’une machine à écrire.

Comme quoi, on peut parvenir à tracer sa propre route carrément loin des rails, et être admiré pour ça.

FREAK POWER, H.S.T. SHÉRIF !

Dans une société fermée où tout le monde est coupable, le seul crime est de se faire choper. Dans un monde de voleurs, le seul péché définitif est la stupidité.

Hunter S. Thompson était convaincu que le journalisme freestyle et hors-la-loi auquel il se livrait était la forme la plus pure et surtout la plus authentique de journalisme. Pourquoi ? Parce qu’il menait ses enquêtes loin des sources habituelles, et que selon lui, les faits et la vérité n’ont que peu d’accointances, comme il le dit lui-même au sujet du Derby du Kentucky “couvert” avec Steadman :

Contrairement à presque tous les autres de la presse, nous nous fichions éperdument de ce qui se passait sur la piste. Nous étions venus voir se produire les véritables animaux.

Et il est vrai que ce qu’il met en lumière, lui, c’est le background du truc. Les coulisses. Ce qui se trame derrière le décor. Et si on regarde bien, toute son œuvre tourne autour de ça, qu’il s’agisse de la campagne politique de Nixon ou encore de la vraie vie des Hell’s Angels.

Pas étonnant que ses lecteurs soient accros à son style. On pourrait penser que ce mec n’était qu’un égocentrique imbu de lui-même et surtout infoutu de simplement rapporter des faits objectifs. Égocentrique, il l’était, et à ce niveau sa vie personnelle et surtout ses relations de couple sont plutôt effrayantes, mais il n’en demeure pas moins qu’il était effroyablement cultivé et très au fait de la politique. La vraie politique. C’est-à-dire, ce qui se déroule derrière la chose aseptisée et bon enfant qu’on nous fourgue comme la supposée “réalité”.

En bon Trickster qu’il était, la bombe H.S.T. faisait tomber les masques pour révéler l’immondice sous-jacente de tout le truc, et bien souvent l’absurdité gênante ou hilarante du discours ou du comportement des véritables guignols. Ceux qui étaient sur scène à se pavaner devant un peuple d’Américains aussi crédules que trépanés.

Thompson était un chercheur de Vérité.

Et on ne peut passer à côté de la profonde intelligence que ses textes dévoilent. Finalement, le prisme qu’il propose au lecteur, sous ses airs biaisés et très personnels, nous fait voir le monde d’un œil acéré et lucide.

Comme souvent, et comme déjà vu dans l’article sur l’Anti-héros, le regard d’un être qui se situe un pas à côté de la fanfare du monde, impliqué jusqu’à la garde comme l’était Hunter dans ses récits et pourtant toujours en marge, nous offre une optique décapante et très révélatrice du spectacle auquel on assiste.

L’éthique très personnelle selon laquelle il vivait, cette solitude intrinsèque qui est la malédiction de ceux qui choisissent de créer leurs propres règles, ont fait de lui une sorte de témoin du rêve américain en train de s’échouer.

Et pourtant, Thompson n’était pas cynique, même s’il aurait eu toutes les raisons de l’être. Il y croyait si fort qu’il a même tenté, en 1970, de se faire élire shérif de son bled (remportant presque la moitié des suffrages), devenant le leader incontesté du Freak Power (le logo représente un poing qui tient un bouton de peyotl, cactus à mescaline, drogue qu’il adorait). Mais c’est quoi, le Freak Power ? Pour info, freak signifie monstre, mais je vais laisser H.S.T. s’exprimer sur le sujet :

Comment des déviants et des monstres peuvent-ils agir ensemble pour accomplir quoi que ce soit ? Ce serait un groupe par définition incompétent, impuissant, un bruyant bazar, un fourre-tout débordant d’énergies folles incapable de se concentrer sur un objet quelconque.

J’utilise le mot freak dans un sens positif et sympathique. Dans le contexte sinistre et effroyablement éclaté de l’Amerika de 1970, beaucoup de gens commencent à comprendre qu’être un freak est une option honorable.

Les réalités tordues du monde dans lequel nous essayons de vivre se sont combinées pour que nous nous sentions entrer dans la peau de freaks. Nous discutons, nous manifestons, nous faisons des pétitions - mais rien ne change.

Une poignée de freaks tentent une expérience définitive, peut-être atavique, dans l’idée d'imposer un changement par le vote… et s’il faut appeler ça le Freak Power, ma foi… qu’à cela ne tienne.

Bon, même s’il n’a finalement pas été élu, sans doute qu’en tant qu’artiste, ses œuvres étaient pour lui la meilleure manière de gérer la déconfiture du monde, comme cette phrase tend à le faire penser :

Si certains se tournent vers la religion pour y trouver du sens, l'écrivain, lui, se tourne vers son art pour imposer du sens ou pour extraire le sens du chaos, et ainsi l'ordonner.

LE COUP DE LA PANNE

Je suis quelqu’un qui souffre, je l’ai toujours été. Nous binons une route tortueuse. Elle est dure, surtout si on veut être un criminel.

Thompson avait un rapport à l’écriture qui va vous surprendre. Je crois qu’on peut dire que ce mec était affligé du syndrome de la page blanche de façon constante.

Pour commencer, il avait un mal fou à respecter les délais imposés pour rendre un papier au journal qui l’avait commandé, et nombre de ces commandes n’ont d’ailleurs jamais été honorées (bien qu’il ait cramé tout le budget alloué à son reportage de manière extravagante et souvent effrayante !).

Ensuite, il avait besoin d’une sorte de protocole assez précis pour parvenir à se mettre en train : picoler, être entouré d’amis ou de relations de travail qui l’aidaient à se motiver et à mettre en forme ses articles. Bien souvent, Hunter écrivait des bouts de textes épars, sur n’importe quel support, et c’était à ses collaborateurs de se démerder pour mettre le produit final en forme, créer les liaisons entre les passages du récit, bref, reconstituer le puzzle insensé qu’il avait produit selon les aléas de son inspiration capricieuse.

Beaucoup pensent que c’est la raison pour laquelle il nourrissait cette obsession envers la chanson de Bob Dylan, Mister Tambourine Man, supplication d’un artiste à sa muse, calvaire que H.S.T. subissait en continue. Seul Las Vegas Parano a été relativement simple pour lui. Voyez plutôt comment il en parle :

J’ai toujours considéré qu’écrire était le travail le plus haïssable qui soit. Rien n’est drôle quand il “faut le faire”... C’est donc un trip sacrément rare, pour un auteur enfermé qui doit payer son loyer, que de se mettre à un boulot qui, même rétrospectivement, était du début à la fin un truc super, une branlade de première.

Faut croire que ce type ne s’épanouissait véritablement que dans le Gonzo, et c’est bien dommage qu’il ait pas pu le mener aussi loin qu’il le voulait, comme le laisse entendre ces mots :

Ce que je visais, avec ça, c’est cette technique psychédélique/photographique de journalisme instantané : un brouillon écrit sur place à vitesse grand V en évitant corrections, relectures, coupes et fioritures, le tout prêt pour la publication. Dans l’idéal, j’aimerais quitter le théâtre des opérations, et envoyer par courrier mon carnet de notes au rédac’ chef, lequel le porterait à l’imprimerie sans y apporter la moindre modification.

D’autre part, malgré sa légende en train d’enfler et la horde de fans de tout âge qu’il a su se mettre dans la poche, il a galéré financièrement quasiment toute sa putain de vie. Et jusqu’à ses 35 ans, quand je dis galère, c’est pas un euphémisme. J’imagine que c’est pour ça qu’on lui doit cette phrase, qui fera rire beaucoup d’écrivains imbus de leur personne :

Seul un imbécile a jamais écrit pour autre chose que l’argent.

Et celle-ci, écrite à Faulkner :

Aussi loin que je regarde, il me semble que le rôle, le devoir, l’obligation, et en effet le seul choix de l'écrivain, aujourd'hui, est de mourir de faim, aussi honorablement et avec autant de panache que possible.

Et pourtant… il ne lui est jamais venu à l’idée de faire autre chose de sa vie.

Depuis très jeune, Hunter a gravité dans l’univers du journalisme, mentant même au sujet de son âge pour se faire embaucher par le canard local du Kentucky quand il n’avait que 14 ans. Ses premiers romans n’ont jamais trouvé preneur, Prince Jellyfish et Rhum Express, écrit à Porto Rico (ouais, Thompson a passé un an en Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Brésil, sillonnant le continent et s'embarquant sur des cargos dans la jungle avec sa machine à écrire en tant que correspondant du National Observer), et il a dû attendre ses vieux jours avant qu’ils soient enfin publiés. C’est Hell’s Angels, à la base simple commande d’article qui s’est transformée en livre quand les offres de publication ont déferlé, le faisant passer un an avec eux, qui lui a offert un début de renommée, mais là encore, le fric qu’il espérait ne s’est jamais vraiment matérialisé.

Mais voilà sa vision des choses. Cette citation provient d’une lettre écrite à un ami quand il avait 21 ans, à l’armée :

De la façon où vont les choses, je serai écrivain. Je ne suis pas sûr d'en être un bon, ni même de gagner ma vie comme ça, mais jusqu’à ce que le pouce du destin ne me presse contre terre en disant : “Tu n’es rien”, j’en serai un.

Même Las Vegas, qui est pourtant son plus grand succès, est une commande qui a été rejetée. Et Hunter n’a pas manqué de le foutre dans les dents du directeur du journal qui avait osé dédaigner une telle pépite :

Tôt ou tard vous verrez ce que votre appel a mis en route. Le Seigneur agit selon des voies merveilleuses. Cet appel a été la clé d’une défonce massive. Le résultat est encore en l'air, et ne cesse de monter. Quand vous verrez la boule de feu, souvenez-vous que c’est de votre faute.

Il était très rancunier envers… tout le monde, et surtout ceux qui n’étaient pas capables de reconnaître la valeur de son travail. Il s’est même brouillé avec Jan Wenner après deux reportages calamiteux. Le plus drôle c’est celui de Saigon, où ce crétin, en chemise hawaïenne et Converses au milieu des soldats, une bière à la main et la tête farcie d’acide, a failli se faire plomber le cul par les Vietnamiens. Mais il n’empêche qu’il faisait un sacrément bon boulot, quand bien même il a miséré avant d’être reconnu.

Je suis en train de me demander si l’idée d’écrire pour être connu ne revient pas au même que de travailler pour devenir riche.

La seule façon humaine de s’en sortir est de faire son truc dans son coin, de l’abandonner sur place, et de laisser le soin à celui qui tombera dessus de piger. Mais c’est une voie plutôt duraille, emporter le morceau d’une encolure alors que personne ne regarde, si la presse n’est pas dans les parages pour dire à la cantonade : Dites, il y a un type qui se la donne rudement, là, tendons-lui la pogne, filons-lui éventuellement un prix ou deux. Il me semble que, pour ça, il faut une troisième couille.

Bref, la vie n’était pas simple pour lui, et heureusement que malgré son sale caractère et son égocentrisme forcené, il avait des amis proches de lui qui le reboostaient. Mais c’est le privilège des êtres uniques, profondément originaux : on leur passe à peu près tout, parce qu’on ne peut pas se passer d’eux… J’adore cette réplique d’un critique littéraire :

Son personnage de célébrité scandaleuse donnait à ce qu’il écrivait l’allure d’un récit des tribulations d’un homme seul face au système. Entre ses mains, l’évènement le plus simple pouvait se transformer en épopée. Hunter va à Wal-Mart (chaîne de supermarché américain) - on sait aussitôt qu’il va y avoir du sport !

SUCCESS STORY A L’AMÉRICAINE

Hunter faisait naître la même admiration que l’on éprouve pour un coureur surgissant à poil aux funérailles de la reine Victoria.

Comment devient-on une légende ? Comment Hunter S. Thompson a-t-il fait pour se hisser au niveau d’icône de la contre-culture, éminent représentant du Freak Power, lui qui n’était qu’un petit vandale du Kentucky, un type viré de l’armée pour insubordination, un mec dégagé d’un journal pour cause de destruction à coup de pied de distributeur de bonbons, à qui on a dit : Vous avez l'esprit vif mais vous semblez ne pas vous soucier des liens à entretenir au sein de la communauté ?

Voilà pourquoi :

Après avoir l’avoir lu, le monde n’a plus la même gueule.

Chaque évènement sans envergure semble porter en lui les prémisses d’un drame spectaculaire, et on s’attend à voir déferler le désastre et s'enchaîner les dégâts comme si on était à la place de ce bon vieux Raoul Duke. Parce que la distorsion de la réalité imposée par ce mec semble en vérité révéler l’absurdité fondamentale de la vie, et qu’elle contamine nos neurones comme si on avait nous ici “la tête déglinguée par quelque monstrueuse drogue”, comme il dirait.

Ouais, le vrai Art à ce pouvoir-là. Celui de transformer notre perception de la réalité. Même sans dope.

Ce genre de regard qu’un artiste nous prête, c’est quelque chose de précieux. Quelque chose qui ne peut pas être reproduit par des poseurs singeant les galères et le ton du Gonzo, présumant bêtement qu’il suffit de jouer les journaleux dépassé par sa tâche et vaguement alcoolisé pour engendrer un texte au maximum aussi bon que le plus merdique des siens. Absolument pas, bande de nazes. Son enchantement va bien au-delà de ça.

Voici ce que dit de lui David Halbertsam en préface de Gonzo Highway :

Il possède une voix unique en son genre. Il est lui-même et personne d’autre. Personne d’autre que Hunter, en effet, n’a présidé à la création de Hunter. D’une certaine manière, il a trouvé sa voix et a su, avant quiconque, qu’elle était particulière. Une voix inimitable, et je ne peux concevoir pire travers pour un jeune journaliste que d’essayer d’imiter Hunter. C’est le lot des authentiques originaux. Dans son créneau, il n’y a de place pour personne d’autre. Ce que dévoilent ces lettres, par ailleurs, c’est à quel point il est difficile d'être un original. Il ne pouvait opter pour une voie différente, contrairement à ses prétendus successeurs, qui ont essayé de l’imiter le temps d’un bref tour de piste avant d’aller tenter leur chance à Hollywood pour empocher un copieux pécule de scénariste. Il n’existait pas de niche facile à occuper, pour lui, ni à l’époque ni aujourd’hui.

D’autre part, H.S.T. a su, comme certains musiciens de l’époque ou encore quelques auteurs beat comme Jack Kerouac, toucher au cœur l’esprit et l’âme d’une époque, faire éclater les questionnements et les vérités animant chaque Homme quelque que soit son âge ou sa provenance, parvenant à être populaire et adulé par des jeunes alors que lui-même était déjà un vieux schnock ou pire, mort.

La liberté est quelque chose qui meurt sauf si elle est utilisée.

Et lui, nom d’un chien, on peut dire qu’il savait vivre libre, et faire naître ce désir de folie chez les autres.

LA MORT COMME PHILOSOPHIE DE VIE

La vie ne doit pas être un voyage en aller simple vers la tombe, avec l'intention d'arriver en toute sécurité dans un joli corps bien conservé, mais plutôt une embardée dans les chemins de traverse, dans un nuage de fumée, de laquelle on ressort usé, épuisé, en proclamant bien fort : quelle virée !

Hunter était obsédé par l’idée de la mort et pensait qu’il mourrait à 27 ans.

Au lieu de ça, il s’est quand même traîné jusqu’à 68 balais, âge auquel il s’est suicidé d’une balle en pleine tête. Sa santé était vraiment merdique sur la fin, et il devait se déplacer en fauteuil roulant.

Sans doute que sa maxime, j’ai entrepris dès mon plus jeune âge de vivre aussi peu de temps que je pourrais, aura en définitive fonctionné.

Cela dit, cette réplique d’Iggy Pop nous lance sur une autre piste :

Hunter ne s’est pas suicidé, Hunter a suivi la voie du samouraï.

S’il se sentait, selon ses propres mots, comme “une adolescente prisonnière du corps d’un vieux toxico”, c’est parce qu’il avait la volonté d’évoluer sans arrêt. Et ça n’allait jamais assez vite à son goût. Aussi, quand son corps l’a finalement lâché au point de le rendre presque impotent et lamentablement tributaire des autres, il a choisi de se barrer dans un autre monde.

Si la folie était son maître, quand il n’a plus été possible de la servir, alors, en avant Seppuku. Lui qui avait toujours été dingue de flingues, au point de dédicacer ses livres au calibre .45 à des étudiants tremblotants d’admiration en visite chez lui à Woddy Creek, ma foi, son geste semble en accord parfait avec la philosophie âpre et obstinée qui a toujours été sienne. Hunter respectait “ceux qui bravent les tempêtes de l’existence et qui vivent, et non ceux qui restent prudemment sur le rivage en se contentant peureusement d’exister”.

N’être personne d’autre que toi-même - dans un monde qui fait tout son possible, nuit et jour, pour faire de toi quelqu’un d’autre - signifie livrer la plus dure des batailles qu’un être humain puisse livrer ; et ne jamais cesser de lutter.

E.E. Cummings, citation à laquelle H.S.T. s’identifiait fortement.

La dernière lettre adressée à son fils devrait être le leitmotiv de toute une génération :

Redresse-toi. Botte-leur le cul. Apprends à parler l’arabe. Aime la musique et n’oublie jamais que tu descends d’une longue lignée de chercheurs de vérité, d’amants et de guerriers.

Guerrier. Le mot a été prononcé.

Cet homme n’a jamais cessé de lutter, persistant à croire en lui et en la valeur de son art pendant des années et des années avant d'être enfin reconnu, imposant aux autres sa vision de la liberté, luttant férocement contre la connerie humaine, nageant à contre-courant de tout ce qu’on attendait de lui, conservant envers et contre tout sa foi en la Vérité, bien différente de celle qui est communément admise dans cette putain de société. Sa vie entière est une ode brutale à l’originalité.

Ces mots sont magnifiques :

Je reste convaincu bien évidemment que c’est une erreur de jouer un rôle ou de vouloir s’adapter à un système erroné, et j’ai l’intention de continuer à vivre comme bon me semble.

Alors au lieu d’imaginer un vieux bougre se tirant une balle dans sa cuisine, fermez les yeux et voyez plutôt le jeune homme qu’il a été, réalisant son suicide idéal :

Je descendrais cette route de montagne à 195 km/h et continuerais tout droit, fracassant la barrière et suspendu au-dessus de tout ça… Et je serais là, sur le siège avant, entièrement nu, une caisse de whisky à côté de moi et une de dynamite dans le coffre… à appuyer sur le klaxon, lumière pleins phares, je resterais là, en plein milieu de l’espace, un petit instant, bombe humaine, puis je tomberais dans ce foutoir d’aciéries. Ce serait une sacrée explosion, énorme.

Et parce qu’écouter Hunter S. Thompson parler du Gonzo est presque aussi jouissif que de lire ses livres (et bordel, vous êtes encore là, vous ? Foncez acheter LAS VEGAS PARANO, putain !), voici une interview de lui.

Les liens Amazon de la page sont affiliés. Pour tout achat via ces liens, le blog perçoit une petite commission.

Ainsi vous contribuez sans effort à la vie de ce blog, en participant aux frais d'hébergement.

Autobiographie d’une Auteure Borderline

Je crois que depuis toujours je sentais qu’on pouvait rien faire de vraiment significatif en restant dans les clous. Qu’il fallait aller au-delà des normes et des frontières qu’on nous certifie comme infranchissables, alors que pas grand-monde ose tout simplement tenter de les dépasser. En tout cas, moi c’est là que j’ai décidé d’aller.

Je crois que depuis toujours je sentais qu’on pouvait rien faire de vraiment significatif en restant dans les clous. Qu’il fallait aller au-delà des normes et des frontières qu’on nous certifie infranchissables, alors que pas grand-monde ose tout simplement tenter de les dépasser. En tout cas, moi c’est là que j’ai décidé d’aller.

J’ai toujours voulu vivre une vie exceptionnelle. Et j’ai toujours su que ce genre de vie, si on la désire vraiment, c’est à nous de la construire, à nous d’aller la chercher.

Je veux continuer à plastiquer mes propres barrages, et arracher, au sein de mon propre esprit, toujours plus d’espace de liberté. Ouais, rien de tout ça n’est raisonnable, selon la norme, mais pour moi, la vraie folie, c’est de vivre comme des robots. Parce que vous êtes déjà morts sans jamais avoir vécu.

Attention : récit sans filtre

IMPULSION PRIMORDIALE

J’ai toujours pensé qu’en naissant, un Homme porte déjà en lui l’ensemble de ce qu’il est. Et que les évènements qui jalonnent sa vie ne sont rien de plus qu’une pluie sur des graines préexistantes. Certaines vont germer, d’autres non. Mais selon moi, l’expérience n’est qu’un catalyseur de ce qui existe en puissance.

L’enfance n’a que peu d’intérêt pour le propos, si ce n’est peut-être cette soif d’aventure et ces moments de pure transcendance que j’ai connus très petite, seule sur mon vélo au coucher du soleil, sur une vieille route longeant les champs de blé chez mon arrière grand-mère. Et l’Espagne où j’ai passé toutes mes vacances. A l'époque, j’étais une gamine plutôt sauvage, déjà solitaire, et je rêvais de travailler dans une réserve en Afrique pour sauver les animaux.

Mes parents ont divorcé quand j’avais 10 ans et ma mère s’est mise avec un type qui nous a mené la vie dure. On était très pauvres et c’était chaud pour nous les gosses d’affronter le regard des autres à l’école, d’autant plus qu’on déménageait sans arrêt pour fuir les huissiers, donc pas d’amis fixes.

Allez, ça me gave déjà.

On va sauter direct à ma rencontre avec Travis : Taxi Driver.

C’est la première claque d’une longue série que je me suis tapée l’année de mes 14 ans, mais c’est surtout celle qui a été à l’origine de Borderline, puisqu’à la base, le Travis de ma saga n’est personne d’autre que Travis Bickle. Juste après avoir vu le film, j’étais en transe. J’ai pris un cahier et, m’inspirant de lui, j’ai commencé à écrire.

Je sais pas si vous visualisez ces phrases courtes et laconiques que le personnage de De Niro écrit dans son journal. Cette espèce de décalage avec le monde qu’il observe sans pouvoir y participer, ce dégoût qui prend de l’ampleur, cette solitude, cette marginalisation progressive, cette haine en train de monter. En voilà deux, pour vous faire une idée :

Écoutez bien, bande de dépravés, voilà l’homme pour qui la coupe est pleine, l’homme qui s’est dressé contre la racaille, le cul, les cons, la crasse, la merde… Voilà quelqu’un… qui a refusé…

Toute ma vie j’ai été suivi par la solitude. Partout. Dans les bars, les voitures, sur les trottoirs, dans les magasins… partout. Y a pas d’issue… Je suis abandonné de Dieu.

Voyez le délire ? Les lecteurs de Borderline ne peuvent que voir à quel point mon Travis s’inspire de celui-là (et crier au plagiat !). Et ne serait-ce pas un petit avant-goût nietzschéen, qu’on sent poindre ? A l’époque je le connaissais pas encore, ce philosophe, mais ça allait pas tarder. Bref, je crois qu’on peut parler de transfert.

Ce personnage mettait des mots sur ce qui s’agitait sous ma peau, il incarnait ce fantôme hanté par l’idée du suicide qui me chuchotait à l’oreille, depuis des années, de lui donner vie, et il avait besoin de crier au monde son testament sanguinaire avant de crever.

En gros, j’avais trouvé ma marque, mon double littéraire, celui à partir duquel j’allais pouvoir hurler. Mais y a un autre truc, aussi : ce personnage n’était pas un simple personnage, inventé ou plagié. Il semblait vivre quelque part, au-delà de ma conscience, comme s’il avait besoin d’un canal pour s’exprimer, et qu’il venait subitement de le trouver en s’engouffrant en moi.

J’ai de bonnes raisons de penser ça. Je le sentais déjà à l’époque, et la suite de mon histoire n’a fait que le confirmer.

DÉFERLEMENT D’ÉLECTROCHOCS

A partir de là, ma vie a brutalement dévié, socialement parlant. J’aimais pas celle que j’étais, je me trouvais trop straight, je voulais lâcher les chevaux, et j’étais rongée par une envie de suicide dévorante, qui a mis du temps à me quitter. Moi qu’avais jamais osé faire un pas au-delà de ligne, toujours polie, toujours première de la classe, alors que les freaks m’attiraient depuis toujours, je l’ai fait, ce putain de pas, et je suis devenue Borderline (bah quoi, on peut rigoler). J’ai rejoint la bande de fumeurs de joints du lycée et j’ai volontairement arrêté d’avoir des bonnes notes.

Et vous savez quoi ? C’est là que la vraie vie a commencé.

Je crois que depuis toujours je sentais qu’on pouvait rien faire de vraiment significatif en restant dans les clous. Qu’il fallait aller au-delà des normes et des frontières qu’on nous certifie infranchissables, alors que pas grand-monde ose tout simplement tenter de les dépasser.

En tout cas, moi c’est là que j’ai décidé d’aller.

Et le truc, c’est que quand tu commences à ouvrir les yeux, les choses viennent à toi, comme une sorte de synchronicité, comme si ta conscience aimantait dans ta vie ce que tu désires expérimenter. Ça m'a fait ça toute ma vie.

La même année, donc, je suis tombée sur The Wall, le film des Pink Floyd, un soir tard à la télé. Ça m’a fait un putain d’électrochoc. Comme si un pan de savoir énorme intégrait d’un coup mon esprit.

Le conditionnement. La liberté. La folie, qui me fascinait depuis toujours. L’artiste. Cette métaphore monstrueuse de cette putain de brique dans le mur.

Ça m'a rendue malade. Ça m’a touchée si fort que j’ai su que je venais de mettre la main sur une nouvelle parcelle essentielle de ma personnalité, en prenant conscience des problématiques qui l’animeraient toute sa putain de vie.

Peu de temps après, j’ai lu Fight Club. Bon, je vais éviter de radoter dessus, vu que j’ai écrit un article entier sur le sujet (Fight Club : Un Traité Révolutionnaire !) et que j’ai évoqué son influence sur mon œuvre dans Les Entrailles de Borderline. Je vais juste ajouter que ce livre est devenu ma Bible, que les idées qu’il véhicule sont devenues mes slogans révolutionnaires, et que ça a radicalement changé ma perception du monde, du Bien et du Mal, et surtout que ça a encore affûté ma manière d’écrire.

Travis a pris de la densité, sa vision de la vie s’est précisée. En gros, son identité a incorporé une nouvelle dimension, et je me suis mise à comprendre son histoire, et comment il en était arrivé au point de non retour, le suicide.

Je ne crois pas l’avoir encore dit, mais à la base, j’avais que ça : un clodo, jeune, sur le point de se tuer. Et moi, ma mission, c’était de comprendre pourquoi, et comment il en était arrivé là, en écrivant. En découvrant son histoire à mesure que je l’écrivais.

C’est pour ça que je fais pas de plans, pas de fiches. J’en savais rien, bordel, j’ai juste écrit et j’ai compris après, point barre.

Bref, pour en finir avec la série électrochocs, le dernier, celui qui a vraiment mis le feu aux poudres, a été Marilyn Manson. Il a rappliqué sur cette bombe en train de couver et ça a été l’explosion.

Borderline est vraiment devenu Borderline.

Et moi, je suis enfin devenue moi.

DROGUE PHILOSOPHALE

Faut savoir que je considère pas du tout la drogue comme une échappatoire. Je la prends très au sérieux (surtout les psychédéliques, qui ont d’ailleurs fait leurs preuves durant les années 60/70 lorsqu’on testait la thérapie psychédélique, avant qu’ils soient interdits et les études à leur sujet, interrompues) et l’envisage comme un moyen d’explorer la conscience et de faire voler en éclats la perception ordinaire pour atteindre une autre vision du monde.

Avant même ma première bouffée de spliff, je l’ai toujours vue comme ça, et je fantasmais dessus alors que j’étais encore qu’une enfant. C’est donc moi qui me suis tournée vers elle, volontairement, et qui ai été la débusquer pour la faire entrer dans ma vie.

Cela dit, inutile de prétendre que j’ai pas passé mon adolescence au bord du gouffre, des envies de suicide rampant sous ma peau. Depuis longtemps, je m’étais dit que je me donnais jusqu’à 28 ans pour écrire Borderline, et qu’ensuite je me tuerais.

J’avais toujours considéré qu’un Homme était sur Terre pour accomplir une seule mission, et que ça servait à rien de jouer les prolongations. Et au fond, je le pense toujours aujourd’hui.

Bref, j’avais une situation familiale extrêmement tendue, très difficile à vivre, mais j’insiste sur le fait que c’est pas ça qui m’a conduite à me défoncer.

Ça a donc commencé avec les joints, comme chez tout le monde, et j’ai passé mes trois années de lycée complètement perchée, à sécher la majorité des cours et à tirer des bangs ou fumer des spliffs planquée avec la horde de marginaux que je fréquentais à l’époque derrière les gradins du stade du lycée. Mais bizarrement, ça m’a pas empêchée d’avoir toujours des bonnes notes (c’était comme ça depuis le CP, malgré mes tentatives de tout foirer), et je dois dire que la philo avec Ricardo (pardon, M. Richard) produisait un impact démultiplié après une indienne à la weed.

La philo a été une révélation (bien qu’encore une fois, je savais que ce truc était fait pour moi bien avant d’y avoir goûté). J’écrivais beaucoup pendant les cours, Borderline je veux dire. J’écoutais ce qu’il racontait d’une oreille (Ricardo répétait douze fois les mêmes choses pour les débiles), écrivais mon livre en parallèle, et notais LA PHRASE cash qui résumait tout le cours en trois mots.

Donc tout s’est lié. La philo qui déboite, l’art de la phrase qui match, l’urgence d’écrire, et surtout l’idée juste transformée en punchline.

Déjà bien initiée par Taxi Driver et Chuck Palahniuk, j’ai encore affiné mon style, en partant de ce parti-pris de dire des choses fortes ou compliquées le plus simplement du monde, d’une façon brute.

Parce que la vérité n'a pas besoin de fioritures ni d’emballage, elle possède sa propre puissance, et que ça rentre bien mieux dans le cerveau quand ça sonne comme un slogan.

Mais revenons à la dope. La première trace de coke a débarqué au lycée via un de mes supers potes. Elle était pas terrible, mais on s’est tous jetés dessus. On se murgeait déjà la gueule entre midi et deux, et une fois j’ai gerbé en plein cours chez Ricardo (j’ai eu le temps de me jeter dehors pour vomir par dessus la balustrade du couloir, pile-poil sur un ouvrier qui branlait je ne sais quoi en dessous…). Mais c’est quand j’ai pris mon premier studio en plein centre de Perpignan (j’avais 17 ans, j’étais encore au lycée, c’était le printemps du bac, j’étais la première de ma tribu de potes à vivre seule, donc fatalement c’est devenu notre squat) que les choses ont commencé à s’emballer.

Je sais plus dans quel ordre c’est arrivé, mais voilà la liste : coke, crack, champignons, LSD, MDMA, kétamine, poppers, ecstas, speed, micropointes… J’y suis allée pleine bourre (sans compter l’alcool et les joints, évidemment), en mettant un point d’honneur à être toujours la plus défoncée de la bande, celle qui allait le plus loin, avec une nonchalance qui côtoyait fortement les frontières de la connerie. J’étais fascinée par la déchéance, au point même de haïr la nature, et je me complaisais dans une vie trash et ultra urbaine, nihiliste, qui rejetait toutes les valeurs communément admises.

A l’époque, j’étais convaincue que seuls les marginaux et les punks à chien possédaient la vérité de l'existence, eux qui avaient cessé de courir après le pognon, la reconnaissance sociale et le confort. J’allais en rave party tous les week-end et je les ai fréquentés de près. Mais visiblement, personne ne se défonçait pour les mêmes raisons que moi. Plus leur trip était débile, plus ils perdaient conscience, plus ils étaient contents. Moi, pas du tout.

Avec les champis, je me suis connectée à la nature, animée du sentiment de ne faire qu’un avec elle. Avec l’acide, j’ai appris à danser comme jamais, à me lâcher, à oublier le monde autour de moi pour faire jaillir ma liberté. Avec la MD, j’ai vécu des concerts de malade où je fusionnais avec la musique.

J’avais poussé les portes d’un nouveau monde, celui de Jim Morrison, de Castaneda, et il m’attirait follement, mais je savais que j’étais pas avec les bonnes personnes pour l’expérimenter, et surtout le comprendre comme il le méritait. Mais c’était important que je fasse ces expériences. Travis se drogue à fond dans Borderline, et je tenais à savoir de quoi je parlais.

Petit retour en arrière : j’ai eu mon bac les doigts dans le nez grâce à mon 18 en philo, et grâce à Nietzsche que j’ai dévoré pendant les examens et tout l’été qu’a suivi. L’année d’après j’ai tenté la sociologie à la fac (ils font pas philo à l'université de Perpi et j’avais pas envie de déménager et quitter mon univers de dope), parce que la question de savoir si c’est l’Homme qui crée la société ou si c’est elle qui le façonne m’a toujours intéressée, mais j’ai passé l’année défoncée et j’y ai presque pas mis un pied. Pour tout dire le jour même de la rentrée je suis partie en stop en Espagne avec deux potes, sans tente, sans sacs de couchage, et on a marché tous les jours et dormi à la belle étoile et bu de l’absinthe pendant une semaine (avant-goût de voyage, j’ai adoré ça !).

Plus tard je suis sorti quelques mois avec un mec qu’avait le double de mon âge (j’avais 18 ans), un gros dealer de Perpi, et quand je l’ai quitté il s’est pendu (il est pas mort, simple arrêt cardiaque suivi de deux semaines de coma), et ensuite je suis tombée sur un autre mec qui vivait en caravane et tapait de l’héro. Un junkie.

J’étais plus que ravie d’avoir finalement réussi à appeler cette drogue à moi, depuis le temps que j’en rêvais, manque de bol il était plutôt pingre avec sa came et c’est qu’après l’avoir quitté que je me suis vraiment mise dedans.

J’ai pris l’appart où je vis toujours aujourd’hui, et je me suis inscrite à l’université de Toulouse par correspondance, en philo. J’ai fait mes trois années de licence comme ça, sur cette même table où j’écris en ce moment, à apprendre seule, tout en prenant régulièrement de la came. Cette façon de faire me convenait très bien. Je suis très solitaire et je déteste les grandes villes. Hors de question de déménager à Toulouse et de fréquenter la fac. Je sais travailler seule, et apprendre de cette façon, tout en continuant à développer les concepts que j’apprenais dans mon propre livre, où je les triturais à l’infini en les incorporant à l’histoire de Travis, me plaisait carrément. J’ai obtenu ma licence avec des supers notes.

L’héroïne, je me suis jamais shootée avec (c’était pas l’envie qui manquait, juste le manque d'occasion), je me contentais de la sniffer ou plus rarement de la fumer. C’est terrible, elle est diaboliquement bonne, cette drogue. Mais je sais pas trop comment, j’ai réussi à maintenir le cap, à faire des pauses où j'avais que des mini-crises de manque, bref, à gérer.

Mais il était temps de passer à autre chose.

Ras le cul de philosopher dans le vide et de se masturber l’ego avec des grands concepts. De toute façon, j’avais obtenu cette licence par pur amour de la philo, sans jamais envisager de devenir prof ou je ne sais quoi. Je me considérais déjà comme un écrivain, et tant qu’à faire un écrivain qui en aurait dans le slip. Je voulais me colleter à la vraie vie, et partir. Loin, seule, longtemps. Me forcer à grandir, à me réinventer. Organiser pour moi mon propre parcours initiatique (que j’avais déjà entamé avec la philo et la dope), inventer mes propres rites de passage. En gros, devenir un Homme, un Guerrier. Via le chaos.

Il le fallait, pour moi, et pour Travis.

ON THE ROAD

Ça faisait déjà trois ans que je faisais pousser de la weed sur ma terrasse et que je la vendais, en prévision d’un trip comme celui-là, et ça faisait pas mal de fric. Dans l’avion pour le Pérou j’étais limite en crise de manque, mais rien à carrer.

J’étais jamais partie seule. Je parlais pas espagnol (enfin, très mal). Je savais pas du tout ce qui m’attendait, mais c’était justement ça, l’idée...

Dynamiter sa zone de confort, vous savez désormais que ça me tient à cœur, mais pas juste comme un concept qu’on lâche en société pour se la péter. Je voulais savoir qui j’étais vraiment, et pour ça, y avait pas trente-six solutions : fallait se mettre en danger.

Cette année seule sur la route, à parcourir le continent Sud Américain de long en large, à rien bouffer, à crécher dans des hôtels minables, à vivre, nom d’un chien, à me sentir PUTAIN DE VIVANTE, a été le tournant majeur de ma foutue existence, et ça m’a transformée à jamais.

Ceux que ça intéresse vraiment, vous pouvez suivre mon Carnet de Route, un genre de témoignage Gonzo à la Hunter S. Thompson (enfin, c’est l’idée…).

J’ai taffé dans une réserve d’animaux en pleine jungle de Bolivie, je me suis découverte une passion pour la photo de paysage (voir la galerie), j’ai appris à me démerder toute seule, à parler espagnol, à affûter mon instinct. Le monde m’a coupé le souffle et m’a ramenée à moi-même.

L’errance est devenue pour moi une sorte de position philosophique.

Je savais déjà que le monde dans lequel on vit est un repère de zombies, mais là j’ai vraiment pris conscience d’à quel point la routine d’un Européen normal est un truc de décérébré, une putain de lobotomie consentie, mec ! Voguer hors de la normalité, seule face à l’Inconnu, était la seule chose en mesure de me permettre de vivre dans le présent, de faire taire cette affreuse machine planquée dans ma tête, et de me noyer dans la contemplation.

La nature. La beauté. La solitude.

J’ai écrit les passages les plus beaux de Borderline sur cette route. Ceux qui constituent vraiment des clés, des scènes majeures, transcendantes et ultra symboliques, autour desquelles toute l’histoire de Travis s’articule. J’ai compris ce que j’étais en train d’écrire cette année-là. Ce que signifiait vraiment mon œuvre, et qui était Travis.

Et puis, surtout, j’ai rencontré Wish. Un soir à Pisac, au Pérou, je suis entrée dans un bar où les locaux se succédaient sur un tabouret au centre de la salle pour jouer de la musique ou chanter. Je l’avais repéré au fond du bar, son verre de vin à la main. Lui aussi m’avait reconnue. Il s’est levé pour aller jouer de la guitare et chanter et… C’était un icaro, un chant Shipibo, qu’on chante normalement durant une cérémonie d’Ayahuasca.

La première fois que j’ai entendu parler de la plante, c’était dans un reportage à la télé, le genre de truc sensationnaliste à la con. Je devais avoir 12 ans. Ça m'a marquée, puisque je m'en souviens encore.

Depuis toujours je pensais que les Indigènes possédaient un secret, et qu’ils avaient un rapport bien plus vrai, bien plus pur que nous avec la vie, et les livres de Castaneda me le confirmaient. Plus tard avec mes potes, avant de partir, j’en parlais encore, et je savais que j’allais le faire. J’étais très attirée par les psychédéliques, grâce aux champignons qui m’avaient ouvert la voie, et je rêvais de peyotl et d’ayahuasca, de chamanisme et d’expériences extrêmes. Je savais que j’y viendrais, mais je savais pas comment.

La réponse était là, sous mes yeux. Quand Wish s’est barré, juste après son morceau qui m’a putain de transcendée, j’ai demandé au patron du bar qui il était. Il m’a dit qu’il était chaman. C'est là que j’ai compris.

Je l’ai revu plus tard lors d’une soirée donnée à l’hôtel où je squattais, et où j’avais consommé une grosse dose de San Pedro (cactus à mescaline, c’était ma première fois), et je l’ai abordé en mode groupie : J’adore ce que tu fais, mec, viens on fait une cérémonie !

Banco. Ceux qu’ont lu Borderline 2 savent comment ça s’est passé, donc encore une fois je vais pas revenir dessus. La première cérémonie de Travis est la mienne, point par point.

Révélation.

Ma conscience a fait un bond quantique, c’était la chose la plus belle, la plus puissante et la plus incroyable que j’avais jamais vécue. Sans le savoir, cette cérémonie allait bouleverser ma vie entière, et celle de Travis.

ÉCRIVAIN-SERVEUSE

De retour après un an de vagabondage, je me suis foutue serveuse dans un resto de mon village, parce que j’en avais rien à foutre de trouver un bon job et de faire carrière. Tout ce que je voulais, c’était écrire, et mettre du fric de côté pour repartir.

Cela dit, le taff de serveuse est si prenant que pendant trois ans j’ai très peu écrit. Jusqu’à ce que je découvre le job saisonnier. Du coup, pendant quatre ans, je partais en Corse et je taffais à mort de mars à octobre, et l’hiver je restais cloîtrée chez moi à écrire comme une barge. Mine de rien, ça a vachement avancé, et c’est durant cette période-là aussi que j’ai lu tout ce que je pouvais sur le chamanisme.

Parce que ouais, entre temps, Travis s’était dirigé vers le Pérou et avait rencontré Wish, qui lui avait dit qu’il devait faire une diète d’ayahuasca dans la jungle. Et putain, je me retrouvais avec une saleté de saga !

Le plus marrant, c’est que Wish je le connaissais très peu finalement. J’avais pris de l’ayahuasca deux fois avec lui, et on avait fait ce trek du Choquequirao pendant quelques jours, et basta. Mais pendant les dix ans qu’il m’a fallu pour retourner au Pérou et le retrouver, j’ai écrit sur lui.

Faut croire qu’il me hantait.

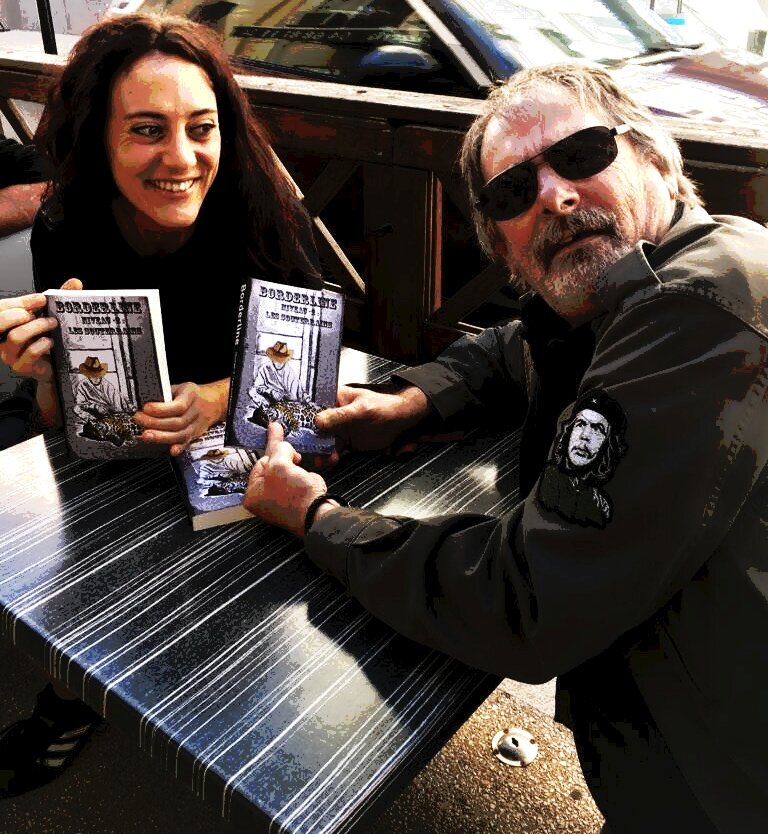

Entre deux, je suis partie longtemps en Amérique Centrale, j’ai fait des petits voyages à droite à gauche, mais j’étais surtout dédiée à écrire. Jusqu’à ce fameux mois d'août 2019. Amazon proposait son concours des Plumes Francophones et j’y ai vu un signe. La date butoir était le 31 août. J’ai publié mon livre le 29 !

Après ça, tout s’est enchaîné. En publiant mon premier livre, alors que ça faisait plus de la moitié de ma vie que je taffais dessus, avec des grands moments de désespoir où j’y croyais plus, où j’en voyais pas le bout, fatalement, ma vision de moi-même a changé.

Je l’avais fait. Je l’avais enfin fait, sacré bon Dieu !

J’avais économisé assez pour partir un an sur les routes, et surtout faire une vraie diète d’ayahuasca (ça coûte une blinde, un mois d’aya), alors j’ai contacté Wish que j’ai trouvé sans mal sur internet (il se souvenait parfaitement de moi, héhé), acheté mon billet, terminé mon CDD, et je me suis à nouveau embarquée pour le Pérou.

Le mois de diète s’est transformé en trois, parce que j’ai décidé impulsivement de suivre Wish dans la jungle, dans son village Shipibo.

Jamais de ma vie j’avais été autant sur les traces de Travis. Son destin et le mien permutaient, fusionnaient, au point qu’on ne puisse plus les différencier, ou dire qui était l’œuf et qui était la poule.

Ce que j’ai vécu durant ces trois mois, je le relate dans mon Carnet d’Ayahuasca, alors je vais pas en parler ici.

J’ai quitté la jungle fin février pour poursuivre ma route jusqu'en Colombie. J’avais prévu de refaire une dernière diète d’un mois avec Wish dans les Andes, dans son village où j’avais fait mon premier mois. Mon vol repartait de Cuzco au Pérou, donc je me voyais bien conclure mon trip avec ça, histoire de rentrer en France toute fraîche et pleine d’énergie.

Mais entre temps le covid a envahi le monde et je me suis retrouvée bloquée toute seule dans un hôtel colombien. Au début j’étais pas vraiment déprimée. Je me suis contentée de finir mon tome 2.

J’ai juste eu le temps d’envoyer la photo de la couverture du livre à Wish, pour laquelle je l’avais fait poser dans sa tenue de cérémonie, deux jours avant qu’il meurt. Il avait 39 ans.

Ça a été très dur de perdre ce mec qu’était mon maestro, avec qui je pensais poursuivre ma quête spirituelle, toute ma vie durant. Très égoïstement, j’ai eu l’impression qu’on me volait mon futur. Et le pire, c’est que je me sentais dévorée par une monstrueuse blague cosmique.

Borderline parle d’un mec qui lutte pour faire le deuil de sa sœur jumelle, Tyler, et d’un chaman qui lui apprend comment faire. Mon chaman à moi était mort, et je comprenais enfin ce que ça voulait dire, de perdre quelqu'un qu’on aime. Mais moi, j’avais même plus l'ayahuasca pour m’aider.

Malgré ça, j’ai refusé de rentrer illico en France pour aller chialer chez ma mère. J’ai décidé de faire mon deuil seule, et pendant trois mois je suis encore restée en Colombie, confinée, à déjà écrire le tome 3, en me jurant de ne pas rentrer tant que je serais pas capable d’être sincèrement reconnaissante pour tout ce qui m’était arrivé, le bon comme le mauvais.

Vers la fin, quand je me baladais dans les montagnes autour du village, je regardais le ciel et je pleurais et souriais en même temps, les chansons de Wish plein la tête, son sourire dans mon cœur, et je brûlais d’amour pour cette vie qui m’avait offert ce dont j’aurais jamais osé rêver, l’amitié d’un chaman qui m’avait révélé une partie des secrets de son univers, l’ayahuasca qui m’avait initiée et permis d’entrer en contact avec une dimension de la réalité que la plupart des gens ignorent, et l’histoire de Travis que je portais en moi, que j’avais été choisie pour crier au monde…

C’était bien plus que ce qu’un être humain peut normalement espérer, et je savais pas à qui dire merci pour tout ça.

J’étais prête à rentrer.

MAINTENANT

J’ai toujours voulu vivre une vie exceptionnelle. Et j’ai toujours su que ce genre de vie, si on la désire vraiment, c’est à nous de la construire, à nous d’aller la chercher.

Si on se contente de rêvasser dans le vide et de jouer les victimes, c’est simple, la merde sans intérêt qu’on est en train de subir va juste continuer. Et ce, indéfiniment.

J’ai peut-être pas eu la même éducation que les autres. Ma mère m’a jamais fait chier en me disant que je devrais trouver une option plus safe qu’écrivain, et elle a toujours encouragé mes ambitions artistiques.

Pour moi c’est normal d’être moi-même et de lutter pour mes rêves. De tout faire pour qu’ils se réalisent. Et dans ce domaine-là, c’est bien connu que les seules limites qu’existent, c’est celles qu’on s’impose à soi-même, par peur ou par flemme, tout en rejetant la faute sur le système ou les traumatismes de notre enfance, parce que ça nous dédouane de notre lâcheté et que c’est bien pratique, pas vrai ?

Je veux pas de mec, pas de gosses, et pas de boulot fixe.

Je veux continuer à plastiquer mes propres barrages, et arracher, au sein de mon propre esprit, toujours plus d’espace de liberté. Ouais, rien de tout ça n’est raisonnable, selon la norme, mais pour moi, la vraie folie, c’est de vivre comme des robots. Parce que vous êtes déjà morts sans jamais avoir vécu.

Borderline : Les Entrailles

On ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous - un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous.

On ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous - un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous.

Franz Kafka

Genèse d’une Saga Chamanique

MES INFLUENCES LITTÉRAIRES

Des influences, y en a eu un paquet. Comme beaucoup d’auteurs je lis énormément, et plus jeune j’ai commis pas mal de pastiches, voire de plagiats éhontés avant de trouver mon truc.

Celle dont j’ai eu le plus de mal à me détacher, c’est Chuck Palahniuk. C’est lui, indiscutablement, qui incarne mon maître à penser en matière d’écriture.

Son style reflète une sorte de minimalisme, d’économie des mots qui rend le peu qu’il dit dévastateur. Une puissance concentrée en un choix de vocabulaire restreint, qui développe une force de persuasion incendiaire. D’autre part, ses livres regorgent d’informations, que ce soit la recette d’une bombe faite maison ou la philosophie des Esséniens. Comme ça, entre la poire et le fromage.

Moi aussi, je veux dire des choses. Des choses qui frappent. L’enchaînement creux de jolies phrases au vocabulaire recherché qui sont là pour éblouir m’écœure.

Au tout début de Borderline, alors que je lisais Fight Club, je pouvais pas imaginer meilleure manière d’écrire, et je copiais donc Chuck Palahniuk sans vergogne.

Par la suite, Charles Bukowski s’est incrusté dans ma bibliothèque, et j’ai découvert qu’on pouvait écrire sur des choses banales, et surtout trash, comme pour en inciser la normalité afin de révéler la poésie qu’elles portent en elles.

Et puis ça a été au tour d’Hunter S. Thompson. Ajuste ta visée et tire. Diaboliquement intelligent, désabusé et franc du collier, cet homme reste un exemple pour tout écrivain qui aspire à regarder le monde d’un œil cynique pour le retranscrire en mode gonzo.

La liste serait longue, en fait, mais je vais ajouter Nietzsche, bien sûr, dont j’ai dévoré l’œuvre entière à 17 ans, et dont les aphorismes m’ont donné l’idée de la forme fragmentaire de Borderline. Inutile de dire que sa philosophie imprègne toute mon œuvre.

Herman Hesse, et notamment son Demian, m’ont montré la voie vers le récit initiatique. Theodore Sturgeon a fait germer des idées de marginaux infirmes qui se révèlent plus humains que la moyenne. Sam Shepard m’a fait goûter à la beauté de l’errance.

Et enfin, Carlos Castaneda, très souvent cité dans Borderline, qui est pour moi le nec plus ultra de la quête spirituelle accompagnée de substances psychotropes !

Toutes ces œuvres ont été pour moi des claques magistrales, et salvatrices, des uppercut qui ont changé ma vision du monde et de l’art.

Certains auteurs osent foutre un coup de pied dans la norme, autant dans le fond que dans la forme.

Le trash, les gros mots, les idées fortes et révolutionnaires, ou bien encore la poésie que peut renfermer une vie qui n’a rien d’héroïque, mais qui colle au contraire aux bas-fonds de l’espèce humaine…

Cette sorte d’écriture fiévreuse possède un fort impact sur la conscience des lecteurs, et il était donc logique que je veuille provoquer le même écartèlement de l'esprit chez les miens. Pas envie d'écrire un truc gentillet, mais plutôt quelque chose qui secoue, qui cogne, qui bouleverse, et qui continue à faire son chemin une fois le livre refermé.

MON STYLE

Peu importe, du moment que c'est en accord avec ce qui est dit. Certes, plus ça va, moins je supporte les styles fleuris qui tournent autour du pot en se masturbant à coup de vocabulaire clinquant pour énoncer les choses. Mais ça vient d'une position globale face à la vie, qui s'affirme chez moi de jour en jour.

Je veux plus de tortillage de cul. Je veux du brut, du sec, du qui claque. Je veux plus lire d'histoires jolies mais putain de creuses. Donc il est fatal que j'apprécie les styles tranchants.

Mais ça n'empêche pas qu'il faille par moment se laisser aller à des métaphores filées, des phrases longues, parfois lyriques, jusqu’à expurger toute la lie du message.

Mon style est plutôt minimaliste. Pas de descriptions infinies. Des phrases courtes, incisives, lapidaires. Mes descriptions sont rarement de lieux, mais plutôt psychologiques. Mes métaphores se concentrent sur l’exhumation des émotions.

Je pense que pour avoir de l’impact, un style doit être honnête. Du moins c'est ce qui marche le mieux sur moi.

Palahniuk y va franco. Il exprime des idées très fortes en très peu de mots, mais il les choisit bien. Ils n'ont rien d'original, mais ce qu'ils disent a une portée démoniaque, démultipliée par leur simplicité et leur concision.

C'est là que réside, selon moi, la vraie force de la littérature.

D’autre part, j’écris à la première personne car c’est l’immersion totale que je vise. C'est mon objectif. Le personnage prime sur l'histoire, et c'est ce qu'il traverse au sein de son propre esprit qui vaut le déplacement. En tant qu'auteure, c'est la fusion qui m'intéresse. En tant que lectrice aussi d’ailleurs.

J'ignore pourquoi la psychologie humaine me fascine autant, sachant que je suis affreusement solitaire (pouvez pas imaginer à quel point…), mais voilà. Et je trouve que notre réel travail en tant qu'auteurs est justement cette force immersive. C'est ce qui rend ce boulot intéressant.

MES THÈMES

Borderline explore un paquet de thèmes.

L’axe central, cela dit, c’est celui de la liberté. Sous toutes ses formes. On passe de la vague rébellion adolescente à la lutte intestine entre un Homme et son ego, au sein de sa propre conscience.

Il est donc question de liberté sociale, morale, et personnelle, et cette quête se traduit à tous les niveaux du livre.

Parlant de niveaux, j’aimerais revenir sur cet aspect qui laisse certains lecteurs perplexes (du moins, avant qu’ils captent le délire et trouvent ça finalement canon !) : les titres.

Borderline commence par les niveaux inférieurs, et incarne le concept d’évolution, sorte de voyage initiatique qui commence au stade de la larve pour conduire à celui de guerrier.

Les Souterrains symbolisent cette partie primitive de l’Homme gouvernée par les pulsions primaires. Un lieu chaotique, ténébreux, la salle des machines où des forces inconnues tirent les ficelles en sourdine.

Ensuite, l’Homme entre dans Le Labyrinthe. Il tâtonne, tourne, vire, se trompe sans cesse de chemin. Les méandres de son esprit l’induisent sur de fausses pistes. Les cris menaçants du Minotaure retentissent au loin. Son fil d’Ariane doit être sa volonté indéfectible (ou sinon, il pose sa main droite sur un mur sans la décoller et c’est bon !).